高3

高2

高1

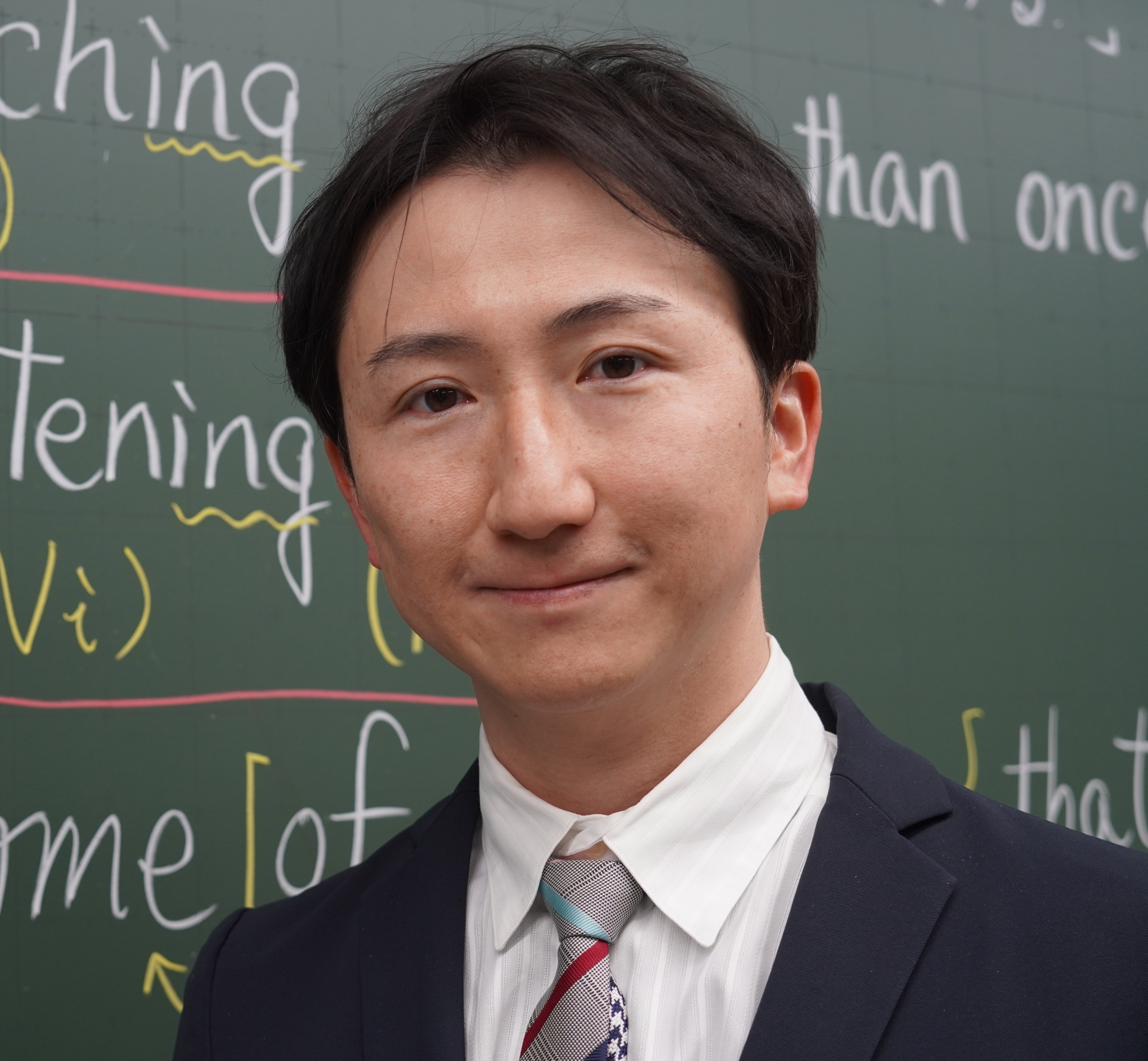

担当講師 宮崎 尊先生 |

「英単語の集中講義」(草思社)などの参考書の執筆の他に、雑誌「TIME」や、数々のベストセラー作品の翻訳も手がけ、英語界でその名を馳せる有名実力講師。英語を日本語に置き換えるのではなく、英語そのものをとらえる独自の読解法で受験生を東大合格へと導く。英語を知り尽くした男が最高レベルの授業を約束する。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 1. 東大英語問題の概略 2. 英語リーディングの要点と目標 3. 英文ライティング訓練法 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・オンライン |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大英語の外観を通して、まず東大が求めている英語力のレベルとタイプを理解する。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 1. 二種の英文の読み方 ・factual と rhetorical、literal と figurative の違いを知る。 2. 速読について ・論述の構造を知る。 ・リーディング法を身につける。 3. 口語の英語 ・基本語の考え方。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・オンライン |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 東大英語の特徴とレベルを知ってください。具体的にはどの程度の英語力なのかを実感してもらいます。小さなクイズを積み上げていくタイプの授業です。これは同時に、東大合格までの年間オリエンテーションでもあります。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | (テスト50分+解説授業90分)×4回)添削:4回 | 学習項目 | A. 7 Things to Keep in Mind B. 和文英訳の方法 C. 60 Everyday Expressions D. 32 Proverbs |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・オンライン |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 英文を書くことは日本語を訳すことではない。英語表現の型と言い回しを1日で集中講義します。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 1. グラフィックに読む 2. 長文の構成 3. 単語のcore meaning 4. コンテクストから考える 5. 会話英語のステップアップ |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・オンライン |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 要約/段落問題の技術、小説文の読み方、長文情報処理の技術を教えます。 |

||||

|

第Ⅳ期講座① |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 第1・2講:論説文の構造と読み方。 第3・4講:小説・エッセイの構造と読み方。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・オンライン |

||||

| 開講時期 | 9月 | ||||

| 学習のねらい | 論説文と小説・エッセイは組み立てが違い、表現様式が違う。したがって読み方も訓練法も違う。 この講座では2種の長文問題を効率よく処理して、その結果、解答時間を短縮することを目的とする。 |

||||

|

第Ⅳ期講座② |

授業回数 | 講義:90分×2回 実戦テスト演習:(テスト50分+解説授業)添削:4回 |

学習項目 | 1. 和訳の3Cs 2. 英訳の段取り 3. 精読問題の要点 4. 整序問題の要点 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・オンライン |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 和訳と英訳の「段取り」と、カンの働かせ方を説明します。精読・整序問題の目の付け所を知ってもらいます。出題意図が分かれば対処法も分かります。何題かの練習で苦手意識はなくなるはずです。 |

||||

|

第Ⅳ期テストゼミ |

授業回数 | (テスト演習90分+解説授業90分)×4回 | 学習項目 | 1. 要約問題 2. 段落整序・完成問題 3. 英作文問題 4. 精読問題 5. 和訳問題 6. 小説・エッセイ問題 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・オンライン |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 時間内にすべての問題に解答するだけのスピードをつける、そのトレーニングです。 本番と同じ分量の東大型問題に取り組んでもらいます。 リスニングをのぞいた4問を90分で処理します。はじめはスピード優先。次第に確度をあげてください。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 添削:1回 | 学習項目 | 1. 要約問題 2. 段落問題 3. 英作文・英訳問題 4. 精読・和訳問題 5. 小説・エッセイ問題 6. 日常表現集 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・オンライン |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 今読んでいる文がどういうタイプの論理構造なのかを捉え、処理スピードを早めます。 また、論理ゲームやfallacy、言語ゲームについて練習します。 英語ライティングの際の構成法も練習します。そして、今持っている力を効率よく点に変える方法を、本気で考えましょう。 |

||||

|

第Ⅵ期講座 |

授業回数 | 90分×3回 | 学習項目 | 1. 段落内容を素早くまとめる 2. 英作文・英訳の諸注意 3. リスニングの予測 4.「定番」は逃さない 5. 和訳のコツ 6. 場面と人物を素早く把握 7. 基本語用法 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 受験前の最終チェックです。より正確に、よりスピーディに! |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | (テスト120分+解説授業90分)×2 | 学習項目 | テスト演習(リスニング含む)および解説授業 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | まったく新しい問題を短時間で処理する演習と、その解法および付随情報の集中講義。要点をつかみ、フレームワークを決定し、ためらわずに日本語/英語が書けるように、思考と言語を活性化するための授業です。 |

||||

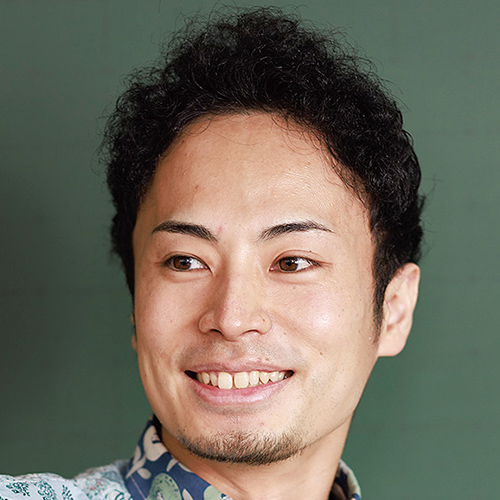

担当講師 駒橋 輝圭先生 |

愛知県出身。東京大学理科一類入学、文学部英語学英米文学専修課程卒業。11歳から本格的に英語学習を始め、小学6年の終わり頃から高校1年の夏休みまでを米国ミシガン州で過ごした準ネイティブ・バイリンガル。英語講師の中でもトップレベルの文法知識と、英語感覚の的確な言語化に基づく授業で、初歩から最難関まで全レベルの学生から高い評価を得る。大学受験に広く精通しているが、特に東大入試英語に関する分析力の高さには類を見ないものがある。 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 入試問題から見える、東大英語で求められる力 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大の入試英語問題で求められている力を過去問演習を通じて実感し、その先の学習の羅針盤となる洞察を養います。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 各大問へのアプローチ方法+過去問から何をどう学ぶべきか |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 東大英語の学習において、過去問ほど重要かつ多くを学び取ることができる素材はありません。ただし、ただ闇雲に解いていけばよいというわけはなく、どのような観点を持って、どのように過去問演習に取り組むかで得られるものは大きく変わります。また、各大問には知っておくべき特徴と正しい取り組み方があります。これらのことを理解し、過去問から最大限の効果を得られる土台を身に着けます。教材で扱う問題は全て過去問となります。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 3リスニング+4B英文和訳+2B和文英訳集中特訓 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | リスニング:ディクテーション演習を通じて米英のアクセントの違いを学びます。その後オリジナルの演習問題に取り組むことで、問題への取り組み方を習得します。併せて、普段の学習で取り組むべきことも提示します。英文和訳:和訳をする際には「メインモード」と「サブモード」の2つがあり(実際にはそれぞれきちんとした名称があります)、それらを適宜使い分けることが大切です。その方法を教示します。各タイプ重要ポイントを理解した上で、オリジナルの演習問題に取り組むことで解答力を養っていきます。和文英訳:どれくらいのレベルの問題が出題されるか、英訳していく際に持つべき姿勢はどんなものかをオリジナルの問題演習を通じて学びます。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 1A要約問題+5物語文・エッセイ問題集中特訓+リスニング演習 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 要約問題:すばやく文章のエッセンスを掴み、それを短い字数でまとめていくために必要なアプローチ法を示します。物語・エッセイ問題:読み解く際に留意すべき各種事項を理解し、論説文とは異なる姿勢で正しく内容を掴む方法を教授します。各タイプ、重要ポイントを理解した上で、オリジナルの演習問題に取り組むことで解答力を養っていきます。加えてリスニング演習も行います。米英アクセントに聞き慣れていきます。 |

||||

|

第Ⅳ期講座① |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 2A課題英作文集中特訓+リスニング演習 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 9月 | ||||

| 学習のねらい | 課題英作文:出題される内容にはどのようなものがあり、どのような視点を持って書くべき内容を考えればよいかを伝授します。加えてリスニング演習も行います。米英アクセントに加えて、その他のアクセントも含むものを扱い、その特徴を説明します。 |

||||

|

第Ⅳ期講座② |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 4A文法問題+1B文補充問題集中特訓+リスニング演習 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 文法問題:近年の問題では英語がもっとも難しいセクションとなることが多い正誤問題に対してどのようなアプローチを取れば良いのかを知り、演習問題を通じて正解の選択法を養っていきます。文補充問題:どうすれば短い時間で正解を選択することができるかを教示します。各タイプ、重要ポイントを理解した上で、オリジナルの演習問題に取り組むことで解答力を養っていきます。加えてリスニング演習も行います。米英アクセントに加えて、その他のアクセントも含むものを扱い、その特徴を説明します。 |

||||

|

第Ⅳ期テストゼミ |

授業回数 | テスト120分+解説授業90分×2回 | 学習項目 | 本番1回分のテスト演習 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 120分のテスト演習に取り組んだ上で、その解説を90分×2回で行います。試験全体のマネジメントについて学びます。問題は全てオリジナルです。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 【テスト120分+解説授業90分×2回】×2セット | 学習項目 | 総合演習 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | オリジナル問題を利用し、過去問と同じ特徴を持った問題に取り組んでいきます。加えて、新傾向の問題が出た場合にも柔軟に対処できるように形式の幅を広げた問題にも取り組みます。 |

||||

|

第Ⅵ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 重要事項の最終確認 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | オリジナル問題を利用し、各大問への正しいアプローチ法の最終確認を行います。共通テスト対策で鈍った感覚を取り戻すのにも最適な問題演習となります。 |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | テスト120分+解説授業90分×2回 | 学習項目 | 仕上げのテスト演習 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 120分のテスト演習に取り組んだ上で、その解説を90分×2回で行います。直前の最終確認としてベストなものとなるように、最良のオリジナル問題に取り組んでもらいます。 |

||||

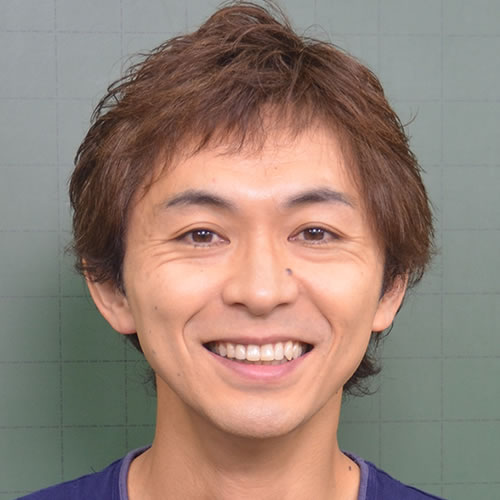

担当講師 武藤 一也先生 |

英検1級・TOEIC4技能全て満点の英語力はさることながら、CELTAという英語教授法の国際資格を世界の上位5%の成績で合格した世界基準の英語講師。数多くのリスニング講座を担当し、まさにリスニング対策のプロフェッショナル。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 1. 戦略的リスニングとは 2. 東大リスニングの勘所 3. 会話形式問題 4. 講義形式問題 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪

|

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | リスニングは英文を聞いて設問に答えるだけという単純な分野ではありません。戦略的に解くことが大切です。戦略的に勉強することが大切。この講座でリスニングを得点源にしましょう。 |

||||

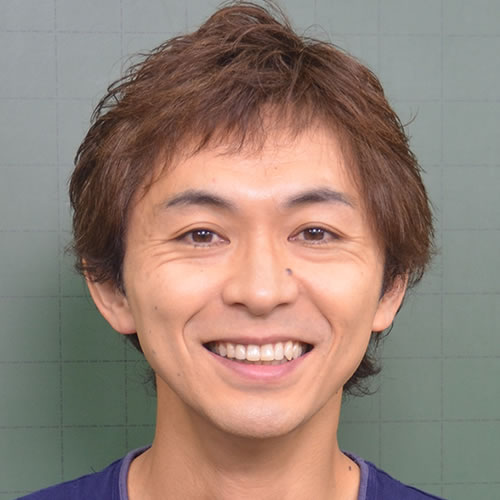

担当講師 長岡 恭史先生 |

永年に渡り、東大コースを担当し、受講者からは、理Ⅲを含む東大および国立大医学部など、超難関大合格者が続出。厳しさの中にもやさしさを秘めた講義で、困難に立ち向かう若者の強い味方。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第1回プレテストゼミ 第2回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分+解説授業70分(±α)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/C(ベクトル)東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大入試において、数学はその難易度の高さや、要求される処理能力のスピードなどから、多くの受験生にとって最後までネックになる科目である。今年開講される『東大特進数学テストゼミ』では上記の対策として必要な“基本”の修得度を判定する。定期試験レベルのありきたりな問題は解けても、目新しい問題はちょっと…という諸君だけでなく、数学は超得意という諸君も在籍する『東大特進コース』というハイレベルな集団の中での自分の位置(実力)を知り、集中力を身につけると共に今後の発展への布石とするためにこのテストゼミがある。0点の可能性がある諸君も臆することなく積極的に参加してもらいたい。なぜなら、最初は限りなく0点に近くても、最終的に理Ⅲに合格する学生が毎年存在するからである。大切な事は何があっても“絶対に諦めない”という気持ちである。当然すべて【REV】付き。 |

||||

|

第3回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分+解説授業70分(±α)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/C(ベクトル)東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大入試において、数学はその難易度の高さや、要求される処理能力のスピードなどから、多くの受験生にとって最後までネックになる科目である。今年開講される『東大特進数学テストゼミ』では上記の対策として必要な“基本”の修得度を判定する。定期試験レベルのありきたりな問題は解けても、目新しい問題はちょっと…という諸君だけでなく、数学は超得意という諸君も在籍する『東大特進コース』というハイレベルな集団の中での自分の位置(実力)を知り、集中力を身につけると共に今後の発展への布石とするためにこのテストゼミがある。0点の可能性がある諸君も臆することなく積極的に参加してもらいたい。なぜなら、最初は限りなく0点に近くても、最終的に理Ⅲに合格する学生が毎年存在するからである。大切な事は何があっても“絶対に諦めない”という気持ちである。当然すべて【REV】付き。 |

||||

|

第4回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分+解説授業70分(±α)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/C(ベクトル)東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大入試において、数学はその難易度の高さや、要求される処理能力のスピードなどから、多くの受験生にとって最後までネックになる科目である。今年開講される『東大特進数学テストゼミ』では上記の対策として必要な“基本”の修得度を判定する。定期試験レベルのありきたりな問題は解けても、目新しい問題はちょっと…という諸君だけでなく、数学は超得意という諸君も在籍する『東大特進コース』というハイレベルな集団の中での自分の位置(実力)を知り、集中力を身につけると共に今後の発展への布石とするためにこのテストゼミがある。0点の可能性がある諸君も臆することなく積極的に参加してもらいたい。なぜなら、最初は限りなく0点に近くても、最終的に理Ⅲに合格する学生が毎年存在するからである。大切な事は何があっても“絶対に諦めない”という気持ちである。当然すべて【REV】付き。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 理文共通(90分×2回)理系数学(90分×4回) | 学習項目 | [文系は理文共通のみ、理系は理文共通+理系] PART(Ⅰ):同値性と存在条件+α(理文共通) PART(Ⅱ):微積分への展望(理系数学)…微積 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 「数学の基本とは何か、何であるべきか」 高校数学における論理的部分は重要であるが、通常取り立てて扱う場面がないため意識せずに通り過ぎてしまうことが多い。本講座では、その修得しなければならない最小限を凝縮して示すとともに、その最重要ポイントの徹底した理解を目指す。プレ講座同様、第Ⅰ期(春期)講座も、各問題に実力を効率良く付ける為のREV(復習の為の自習問題)とその解答が用意されている。これから真剣に数学に取り組むまたはすでに強者である諸君にとっても有益な教材になるであろう。 |

||||

|

第5回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分+解説授業70分(±α)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/C(ベクトル)東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大入試において、数学はその難易度の高さや、要求される処理能力のスピードなどから、多くの受験生にとって最後までネックになる科目である。今年開講される『東大特進数学テストゼミ』では上記の対策として必要な“基本”の修得度を判定する。定期試験レベルのありきたりな問題は解けても、目新しい問題はちょっと…という諸君だけでなく、数学は超得意という諸君も在籍する『東大特進コース』というハイレベルな集団の中での自分の位置(実力)を知り、集中力を身につけると共に今後の発展への布石とするためにこのテストゼミがある。0点の可能性がある諸君も臆することなく積極的に参加してもらいたい。なぜなら、最初は限りなく0点に近くても、最終的に理Ⅲに合格する学生が毎年存在するからである。大切な事は何があっても“絶対に諦めない”という気持ちである。当然すべて【REV】付き。 |

||||

|

第6回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分+解説授業70分(±α)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/C(ベクトル)東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大入試において、数学はその難易度の高さや、要求される処理能力のスピードなどから、多くの受験生にとって最後までネックになる科目である。今年開講される『東大特進数学テストゼミ』では上記の対策として必要な“基本”の修得度を判定する。定期試験レベルのありきたりな問題は解けても、目新しい問題はちょっと…という諸君だけでなく、数学は超得意という諸君も在籍する『東大特進コース』というハイレベルな集団の中での自分の位置(実力)を知り、集中力を身につけると共に今後の発展への布石とするためにこのテストゼミがある。0点の可能性がある諸君も臆することなく積極的に参加してもらいたい。なぜなら、最初は限りなく0点に近くても、最終的に理Ⅲに合格する学生が毎年存在するからである。大切な事は何があっても“絶対に諦めない”という気持ちである。当然すべて【REV】付き。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 文系:90分×3回 理系:90分×6回 |

学習項目 | [文系は理文共通のみ、理系は理文共通+理系] 1. 理文共通分野 90分×3回 2. 理系微積分+α 90分×3回 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大の数学とは?! 昔から、東大の数学は難しいと言われている。実際、かなり解きにくい問題、いわゆる難問も出題されるのも事実であるが、それらをすべて完答することは“合格”するために十分であって必要ではないことも事実である。今回の第Ⅲ期講座では、“東大の数学を知る”をテーマに、東大らしい問題への対策と今後の学習指針の構築を目標とする。 第Ⅰ期講座、第1回~第6回のテストゼミ(すべてオンライン講座を設置)を未習の諸君は、まずは、これらを受講するのが望ましい。 |

||||

|

第7回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分+解説授業70分(±α)×2 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C 東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大入試において、数学はその難易度の高さや、要求される処理能力のスピードなどから、多くの受験生にとって最後までネックになる科目である。今年開講される『東大特進数学テストゼミ』では上記の対策として必要な“基本”の修得度を判定する。定期試験レベルのありきたりな問題は解けても、目新しい問題はちょっと…という諸君だけでなく、数学は超得意という諸君も在籍する『東大特進コース』というハイレベルな集団の中での自分の位置(実力)を知り、集中力を身につけると共に今後の発展への布石とするためにこのテストゼミがある。0点の可能性がある諸君も臆することなく積極的に参加してもらいたい。なぜなら、最初は限りなく0点に近くても、最終的に理Ⅲに合格する学生が毎年存在するからである。大切な事は何があっても“絶対に諦めない”という気持ちである。当然すべて【REV】付き。 |

||||

|

第8回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分+解説授業70分(±α)×2 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/C(ベクトル)東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大入試において、数学はその難易度の高さや、要求される処理能力のスピードなどから、多くの受験生にとって最後までネックになる科目である。今年開講される『東大特進数学テストゼミ』では上記の対策として必要な“基本”の修得度を判定する。定期試験レベルのありきたりな問題は解けても、目新しい問題はちょっと…という諸君だけでなく、数学は超得意という諸君も在籍する『東大特進コース』というハイレベルな集団の中での自分の位置(実力)を知り、集中力を身につけると共に今後の発展への布石とするためにこのテストゼミがある。0点の可能性がある諸君も臆することなく積極的に参加してもらいたい。なぜなら、最初は限りなく0点に近くても、最終的に理Ⅲに合格する学生が毎年存在するからである。大切な事は何があっても“絶対に諦めない”という気持ちである。当然すべて【REV】付き。 |

||||

|

第9回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分+解説授業70分(±α)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/C(ベクトル)東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大入試において、数学はその難易度の高さや、要求される処理能力のスピードなどから、多くの受験生にとって最後までネックになる科目である。今年開講される『東大特進数学テストゼミ』では上記の対策として必要な“基本”の修得度を判定する。定期試験レベルのありきたりな問題は解けても、目新しい問題はちょっと…という諸君だけでなく、数学は超得意という諸君も在籍する『東大特進コース』というハイレベルな集団の中での自分の位置(実力)を知り、集中力を身につけると共に今後の発展への布石とするためにこのテストゼミがある。0点の可能性がある諸君も臆することなく積極的に参加してもらいたい。なぜなら、最初は限りなく0点に近くても、最終的に理Ⅲに合格する学生が毎年存在するからである。大切な事は何があっても“絶対に諦めない”という気持ちである。当然すべて【REV】付き。 |

||||

|

第10回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分+解説授業70分(±α)×2 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C 東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大入試において、数学はその難易度の高さや、要求される処理能力のスピードなどから、多くの受験生にとって最後までネックになる科目である。今年開講される『東大特進数学テストゼミ』では上記の対策として必要な“基本”の修得度を判定する。定期試験レベルのありきたりな問題は解けても、目新しい問題はちょっと…という諸君だけでなく、数学は超得意という諸君も在籍する『東大特進コース』というハイレベルな集団の中での自分の位置(実力)を知り、集中力を身につけると共に今後の発展への布石とするためにこのテストゼミがある。0点の可能性がある諸君も臆することなく積極的に参加してもらいたい。なぜなら、最初は限りなく0点に近くても、最終的に理Ⅲに合格する学生が毎年存在するからである。大切な事は何があっても“絶対に諦めない”という気持ちである。当然すべて【REV】付き。 |

||||

|

第11回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分+解説授業70分(±α)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/C(ベクトル)東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大入試において、数学はその難易度の高さや、要求される処理能力のスピードなどから、多くの受験生にとって最後までネックになる科目である。今年開講される『東大特進数学テストゼミ』では上記の対策として必要な“基本”の修得度を判定する。定期試験レベルのありきたりな問題は解けても、目新しい問題はちょっと…という諸君だけでなく、数学は超得意という諸君も在籍する『東大特進コース』というハイレベルな集団の中での自分の位置(実力)を知り、集中力を身につけると共に今後の発展への布石とするためにこのテストゼミがある。0点の可能性がある諸君も臆することなく積極的に参加してもらいたい。なぜなら、最初は限りなく0点に近くても、最終的に理Ⅲに合格する学生が毎年存在するからである。大切な事は何があっても“絶対に諦めない”という気持ちである。当然すべて【REV】付き。 |

||||

|

第12回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分~MAX100分+解説授業60分(±α)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/C(ベクトル)東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 最後は時期的な事も考え、本番同様記述式かつ問題数5問である。実戦力とさらなる集中力を身に付けて下さい。 |

||||

|

第13回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分~MAX100分+解説授業60分(±α)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/C(ベクトル)東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 最後は時期的な事も考え、本番同様記述式かつ問題数5問である。実戦力とさらなる集中力を身に付けて下さい。 |

||||

|

第14回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分~MAX100分+解説授業60分(±α)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C 東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 最後は時期的な事も考え、本番同様記述式かつ問題数5問である。実戦力とさらなる集中力を身に付けて下さい。 |

||||

|

第15回テストゼミ |

授業回数 | テスト時間80分~MAX100分+解説授業60分(±α)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C 東大対策全般 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 最後は時期的な事も考え、本番同様記述式かつ問題数5問である。実戦力とさらなる集中力を身に付けて下さい。 |

||||

担当講師 志田 晶先生 |

東大、京大をはじめとする難関大合格へ受講者を導いた数学科トップ講師は、わかりやすさを徹底的に追求する。「数学的な考え方」を身につける授業で、今まで何気なく使っていた公式や解法の一つ一つが、意味を伴った強力な武器となる。共通テスト~東大レベルまで貫かれる本格派の講義は絶大な人気を誇る。全国模試、テキストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力派講師。ストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力講師。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B(確率、整数、数列中心) |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大数学を攻略するには、知識や計算力、発想力などさまざまなものが必要です。その中でも合否のカギを握るのは正しく論理展開できる力です。この講座では論理的に考えるということはどういうことかを説明し、諸君が今後の勉強において論理的に物事をとらえられる力を養成します。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 東大入試過去問演習 |

|

| 設置会場 | 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 今年度の東大入試の傾向と東大入試の特徴を知り、今後一年間で何をすべきかをここでつかむ! いよいよ受験学年になりました。今から東大対策を始めたい人、東大行きたいけど無理かなと思っている人、大歓迎です。東大入試の勉強法、すべてを教えます。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 文系:1. 数列 2. 整数 |

|

| 設置会場 | 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 前回の春の講座により、東大入試の特徴はだいぶつかめたと思います。今回からいよいよ分野別の対策に入ります。まず、最初は整数と数列の問題を扱います。とことん考えて考える力を鍛えよう。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 文系:90分×4回 理系:90分×6回 |

学習項目 | <文系数学> 1. 同値変形と必要条件、十分条件の使い方 2. 整数 3. 微積分(数学Ⅱ) <理系数学> 1. 論理力をつける 2. 整数 3. 空間図形 4. 微積分 |

|

| 設置会場 | 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 来年の入試で東大合格を目指す皆さんに、東大レベルの問題演習を行います。基礎をしっかりとふまえたうえで、数学的に考えるということはどういうことかを理解し、考える力を育て、試験本番当日に「ひらめける頭」を養成します。特に今回は、論証力が必要となる分野を扱い、正しい解答の読み方、書き方を学びます。 また、東大入試の出題の傾向、特徴を伝え、残り半年、どのように対策していくべきかの方向づけも行います。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 1. 確率と数列1 |

|

| 設置会場 | 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 来年の入試で東大合格を目指す皆さんに、東大レベルの問題演習を行います。基礎をしっかりとふまえた上で、数学的に考えるとはどういうことかを理解し、考える力を育て、試験本番当日に「ひらめける頭」を養成します。第Ⅳ期では、「図形と方程式」を中心とする数学Ⅱの分野を扱います。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 文系:90分×4回 理系:90分×4回 |

学習項目 | <文系数学> 1. 平面図形 2. 空間図形 3. 総合演習 <理系数学> 微積分総合演習 |

|

| 設置会場 | 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 来年の入試で東大合格を目指す皆さんに、東大レベルの問題演習を行います。基礎をしっかりとふまえたうえで、数学的に考えるということはどういうことかを理解し、考える力を育て、試験本番当日に「ひらめける頭」を養成します。文系・理系講座とも図形問題を中心とする総合演習を行います。 |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | (テスト50分+解説授 業60分)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B全範囲 |

|

| 設置会場 | 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大特進の授業も今回で最後。本番と同じ1問あたり25分のテスト形式で行います。家に篭って勉強するのもいいですが、たまには外に出てライバルと一緒に授業を受け、気分転換してみては。皆さんの参加をお待ちしております。 |

||||

担当講師 志田 晶先生 |

東大、京大をはじめとする難関大合格へ受講者を導いた数学科トップ講師は、わかりやすさを徹底的に追求する。「数学的な考え方」を身につける授業で、今まで何気なく使っていた公式や解法の一つ一つが、意味を伴った強力な武器となる。共通テスト~東大レベルまで貫かれる本格派の講義は絶大な人気を誇る。全国模試、テキストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力派講師。ストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力講師。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B(確率、整数、数列中心) |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大数学を攻略するには、知識や計算力、発想力などさまざまなものが必要です。その中でも合否のカギを握るのは正しく論理展開できる力です。この講座では論理的に考えるということはどういうことかを説明し、諸君が今後の勉強において論理的に物事をとらえられる力を養成します。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 1. 東大入試過去問演習 |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 関西地区の高3文系生の皆さん、こんにちは。本講座では、一年間かけて東大入試の勉強法をすべて教えます。まずはじめは、担当講師より一言 東大入試傾向を知ることと、一番対策が容易な微積分の攻略から。意欲ある人の参加をお待ちしてます。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 1. 集合と論証 |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 前回の春の講座で、東大入試の特徴をつかめたとも思います。第Ⅱ期講座では、論証を中心とした数学Ⅰ・A分野を扱います(確率の難問は第Ⅲ期、整数の難問は第Ⅳ期で扱い、この2分野はこの第Ⅱ期では標準~やや難レベルの問題を扱います)。正しく議論できる力はⅠ・A/Ⅱ・B全分野で必要不可欠です。論証に不安のある人はぜひ参加してください。意欲ある諸君の参加を待ってます。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 1. 場合の数と確率 |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 来年の入試で東大合格を目指す皆さんに、東大レベルの問題演習を行います。基礎をしっかりとふまえたうえで、数学的に考えるとはどういうことかを理解し、考える力を育て、試験本番当日に「ひらめける頭」を養成します。今回は、場合の数と確率、数列分野を扱い、正しい解答の読み方、書き方を学びます。また、東大の出題の傾向、特徴を伝え、残り半年、どのように対策していくべきかの方向づけも行います。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 1. 図形と方程式 |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 来年の入試で東大合格を目指す皆さんに、東大レベルの問題演習を行います。基礎をしっかりとふまえた上で、数学的に考えるとはどういうことかを理解し、考える力を育て、試験本番当日に「ひらめける頭」を養成します。第Ⅳ期では、「図形と方程式」を中心とする数学Ⅱの分野を扱います(微積分を除く)。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 1. ベクトル |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 最終回は「整数」と「ベクトル」を扱います。「整数」は、Ⅰ期からⅣ期でも少し扱いましたが、第Ⅴ期では、難易度の高い問題を扱う予定です。いつも通り、復習用例題も多めにつけました。ウオーミングアップ⇒演習問題⇒復習用例題でこの単元を完璧に仕上げてください。意欲ある皆さんの参加をお待ちしています。 |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | (テスト50分+解説授 業60分)×2回 | 学習項目 | 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B全範囲 |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大特進の授業も今回で最後。本番と同じ1問あたり25分のテスト形式で行います。家に篭って勉強するのもいいですが、たまには外に出てライバルと一緒に授業を受け、気分転換してみては。皆さんの参加をお待ちしております。 |

||||

担当講師 宮嶋 俊和先生 |

最新の学術論文の検証や、数学オリンピックの問題研究さえも『趣味』と語る本格派。授業では東大・京大を始めとする超難関大学の問題を扱いつつも、その背景にある数学をマスターするための「必要十分条件」に焦点を当てる。数学の根本原理を自在に駆使し、常に進化し続ける講義は必見。数多くの数学賞受賞者を輩出する京都大学数理解析研究所の在籍経験を持つ。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 総合分野 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 数学の学力を強化するためには、素朴なテーマを定めて、そこから見つけた問題を徹底的に研究してみるのが一番良い。そうしたチャンスを根幹の講義で提供する。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 総合分野 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 総合的な視野に立って、標準レベルから難問レベルまでの攻略の仕方を、様々な分野にまたいで解説する。特に難しい問題から得点を得るための、問題に対する着眼の仕方を重要視する講義を行う。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 数学不特定分野 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 数学本来の学び方を探求していくコース。本当の所数学とはどんな学問であるのかが、良く分からないままに学習を進めている人が多い。勉強すればする程、その印象が変わっていく数学の世界を案内することがこの講座のテーマである。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 数学不特定分野 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 数学本来の学び方を探求していくコース。本当の所数学とはどんな学問であるのかが、良く分からないままに学習を進めている人が多い。勉強すればする程、その印象が変わっていく数学の世界を案内することがこの講座のテーマである。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 数学不特定分野 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 数学本来の学び方を探求していくコース。本当の所数学とはどんな学問であるのかが、良く分からないままに学習を進めている人が多い。勉強すればする程、その印象が変わっていく数学の世界を案内することがこの講座のテーマである。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 総合分野 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 総合的な視野に立って、標準レベルから難問レベルまでの攻略の仕方を、様々な分野にまたいで解説する。特に難しい問題から得点を得るための、問題に対する着眼の仕方を重要視する講義を行う。 |

||||

|

担当講師 松田 聡平先生 |

堅苦しい数学とは一線を画すその授業は、幅広い学年の上位生から強い支持を受ける。 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 【文理共通】講義90分×2回 | 学習項目 | ・初等幾何の整理 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪・ |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 文理共通全範囲を対象にして、コンパクトに総復習を行います。頭の中に散らばった解法の体系化を行い、さらに、東大合格に必須となる発想法を確認します。 ※難解な問題は扱わないので、あらゆるレベル帯の生徒を対象とします。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 1日目:【文理共通】テスト60分+講義60分×2 2日目:【理系】テスト60分+講義60分×2 採点:【文理共通】1回【理系】1回 |

学習項目 | 【文理共通】 〈微積分(数Ⅱ)〉 ・接線に関する問題 ・図形量の最大最小問題 ・面積に関する発展的問題 など 【理系】 〈複素数平面/2次曲線〉 ・複素数平面の解法体系 ・複素数平面の軌跡問題 ・2次曲線に関する問題 など |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪・ |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 【文理共通】 微積分(数Ⅱ)範囲を対象に発展的な理解を深めます。特に、図形量の最大最小問題は文理問わず最頻出テーマとなるため、重点的に対策します。(一部数Ⅲ範囲含む) 【理系】 複素数平面と2次曲線を対象に発展的な理解を深めます。解法の体系化がされにくいこの2分野は、早期に安定させておくことが有効です。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 1日目:【文理共通】テスト60分+講義60分×2 2日目:【理系】テスト60分+講義60分×2 採点:【文理共通】1回【理系】1回 |

学習項目 | 【文理共通】〈整数〉 ・整数問題の解法体系 ・剰余の収縮と周期 ・二項係数の性質 など 【理系】〈微積分(数Ⅲ)〉 ・数式における微積分の利用 ・等式、不等式の証明 ・方程式の実数解の評価 など |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪・ |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 【文理共通】 整数問題を対象に十分な対策を行います。整数問題を類型化し、解法の整理・統合し、高校範囲に留まらない深い解法知識を揃えます。 【理系】 数Ⅲの微積分を対象に発展的な理解を深めます。微積分の中でも数式を題材にしたものを中心に扱い、入試で問われる内容の整理と必要な高度な発送法を整理します。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 1日目:【文理共通】テスト60分+講義60分×2 2日目:【文理共通】テスト60分+講義60分×2 3日目:【理系】テスト60分+講義60分×2 採点:【文理共通】2回【理系】1回 |

学習項目 | 【文理共通】〈図形〉 ・軌跡と通過領域の理論と発想 ・ベクトルの発展的理解 ・空間図形の捉え方 など 【理系】〈微積分(数Ⅲ)〉 ・図形における微積分の利用 ・面積、体積に関する問題 ・評価、最大最小に関する問題 など |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪・

|

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 【文理共通】 図形範囲を対象に高度な発想法を学びます。頻出テーマとなる軌跡や通過領域、空間図形の難問題、動きに関する問題などを重点的に対策します。(一部数Ⅲ範囲含む) 【理系】 数Ⅲの微積分を対象に発展的な理解を深めます。微積分の中でも図形を題材にしたものを中心に扱い、入試で問われる内容の整理と必要な高度な発想法を整理します。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 【文理共通】テスト60分+講義60分×2 採点:【文理共通】1回 |

学習項目 | 【文理共通】〈数列〉 ・特殊な数列に関する問題 ・漸化式の抽出と発展的理解 ・群数列、格子点に関する難問題 ・他分野との融合問題 など |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪・ |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 【文理共通】 数列範囲を対象に発展的な演習を行います。特殊な数列や数列の抽出、漸化式の発展問題は頻出テーマであるため、重点的に対策します。(一部数Ⅲ範囲含む) |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 1日目:【文理共通】テスト60分+講義60分×2 2日目:【理系】テスト60分+講義60分×2 採点:【文理共通】1回【理系】1回 |

学習項目 | 【文理共通】〈確率〉 ・確率問題の解法体系 ・集合やダイヤグラムの活用 ・反復試行と確率漸化式 など 【理系】〈総合演習〉 ・複素数平面の難問題 ・微積分による証明の難問題 ・回転体、非回転体の難問題 など |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪・ |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 【文理共通】 確率を対象に発展的な理解を深めます。特に、反復試行に関する問題と確率漸化式は最頻出テーマであるため、最大限に詳細な類型化を行い、重点的に対策します。 【理系】 数Ⅲ全範囲を対象に発展的な演習を行います。数Ⅲ全範囲の解法の体系化を行い、十分な道具を揃えた上で、難問題に対する思考耐力を養います。 |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | 文系:テスト100分+講義90分 理系:テスト150分+講義90分 採点:【文系】1回【理系】1回 |

学習項目 | 実戦予想問題テストゼミ |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪・

|

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大入試の本番を意識した「実戦予想問題」でテストゼミを行います。本番と同じ時間で、合格への最終仕上げを行います。 |

||||

|

担当講師 青木 純二先生 |

公式は覚えるだけでなく、自分で創って使うものという変わらぬ想いで、20年以上教壇に立ち続けてきた本格派講師。「なぜそうなるの?」を考えることを数学の基本とした講義は、本物志向の生徒から永く支持される。既知の修得はもちろん、一つの考え方から発想を広げ、自分の頭で考え続けるトレーニングを通じて、未知なる問題を解決できる力を養成する。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 心構えについて |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大合格圏内に入るために、一年間何を考えて数学と向き合っていくべきかを伝えます。また、合同式・互除法・素数の性質などを確認し、整数分野の克服を目指します。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 文理共通:90分×4回、理系:90分×2回 | 学習項目 | ●同値変形 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 解法は覚えるものではなく、自らの頭で考えて導き出せるものでなくてはなりません。それができるかどうかは、あなたに「論理的に考える力」があるかどうかにかかっています。受験勉強の早い段階でこの力をつけておかなければ結局「解いたことのある問題しか解けない薄っぺらな数学力」しか身に付かないでしょう。この講座では、「数学の真髄- 基本原理追及編」で学んだ内容を確認し、それを実践的な問題にどのように適用できるのかを体験してもらいます。扱う問題はあくまでも基本重視で、難問奇問は除外してあります。「解き方は知っているけれど、実は意味がよくわかっていない」「どうしてそういう解法を思いつくのかがわからない」「定期試験ではいい点が取れるのに、見たことのない問題は全然解けない」などの疑問、悩みを抱えている方の参加を想定しています。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 文系:90分×4回、理系:90分×8回 | 学習項目 | ●数Ⅱ微積分 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | [文理共通]数Ⅱ微積分の発展問題を中心に演習します。 [理系]複素数関連の重要事項を最終確認します。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 文系:90分×4回、理系:90分×8回 | 学習項目 | ●図形問題全般 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | ベクトル・三角関数・複素数などの道具の使いどころを熟知しているかどうか。幾何的に考えるべきか、計算でゴリ押しすべきかの適切な判断ができるかどうか。問題文からその本質を見抜けるかどうか。 実験で答えを予想し、難問を易問にすり替え、ミスをしていないかチェックするという難問攻略の基本的なルーティーンが機能しているかどうか。これらを図形問題を通して確認します。 |

||||

|

第Ⅳ期講座① |

授業回数 | 文理共通:90分×4回、理系:90分×2回 | 学習項目 | ●場合の数と確率 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 9月 | ||||

| 学習のねらい | [文理共通]確率分野の最終確認をします。 [理系]主に極限分野の問題を中心に演習します。 |

||||

|

第Ⅳ期講座② |

授業回数 | 文理共通:90分×2回、理系:90分×4回 | 学習項目 | [文理共通]記述式答案の作り方 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | [文理共通]実際の生徒の答案を見ながら論理的な記述の仕方を学びます。 [理系]数Ⅲの図形問題を中心に演習します。 |

||||

|

第Ⅳ期テストゼミ |

授業回数 | 文理共通:(テスト90分+解説授業90分)×2回 理系:(テスト90分+解説授業90分)×2 添削:文系2回 理系4回 |

学習項目 | 全範囲 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 オンライン |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | テストゼミを通して答案の作り方を学ぼう! 文系:テストゼミ(文理共通分野2回) 理系:テストゼミ(文理共通分野2回、理系分野2回)

|

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 文系:(テスト100分+解説90分)×2回 理系:(テスト150分+解説120分)×2回 添削:文系2回 理系2回 |

学習項目 | 全範囲 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 文系は100分4題、理系は150分6題の本番と同じ条件で最終確認をします。数ⅡBまでの範囲ですが、理系の方の参加も歓迎します。 |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | 文系:(テスト100分+解説授業90分)×2回 理系:(テスト150分+解説授業120分)×2回 添削:文系2回 理系2回 |

学習項目 | 全範囲 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 文系:100分で4題のテストゼミで最終確認をします。数ⅡBまでの範囲ですが,理系の方の参加も歓迎します。理系:東大理系の本番形式に合わせた150分6題のテストゼミを行います。 |

||||

担当講師 林 修先生 |

先生の博覧強記ぶりは、生徒に「教養」という底力を身につけさせる。正統的解法の徹底追求で、分析的かつシステマティックに得点力、そして「考える力」を増強させてくれる。添削指導でも、「本当に力がつく」と多くの生徒から絶大な支持を得ている。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×2回 添削:3回 | 学習項目 | ガイダンス

|

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 現代文という科目に関してさまざまな声を耳にします。「何をやっていいかわからない」「やるだけ時間の無駄」「何もやらなかった」etc。しかし、実際開示された結果を見ると思った以上に差がついているのがこの科目です。つまり、この科目において大学側が受験生に対して要求している能力がいかなるものかを正しく伝える「通訳」不在のままに、受験生たちに無用な負担をかけて進むべき道を見失わせている、これが現状なのです。 この講義では、まず基本レベルの問題を用いて、現代文という科目における「構造的理解」の基本を皆さんに示したうえで、東大の過去問にチャレンジしてもらいます。東大の過去問とは、皆さんにとってはいわば、学習の「ゴール」です。その「ゴール」との距離を認識できれば、今後の学習の方向性がある程度見えてくるはずです。この講座は、単に点数を上げるといった近視眼的な目標のためではなく、ここからおよそ一年に及ぶ学習の「指針」を皆さんに示すことを目指しています。その効果を最大化するためにも、これ以上ない真剣な予習を経て講義に臨んでください。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 添削:5回 | 学習項目 | 1. 共通テストを意識した基礎確認

|

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 現代文という科目は(少なくとも東大入試においては)、皆さんが言語情報をどう理解し、どう整理することができるか、思い切った言い方をすれば、皆さんの「頭の動かし方」そのものを問う、ある意味「恐ろしい」科目です。だから、講習に少し参加するくらいで、根本的な解決策など身につけようがないのです。ならば、受講は無意味なのでしょうか? この講義で皆さんにお伝えするのは、東大合格に至るまでの現代文という科目における、「妥当な頭の動かし方」がいかなるものなのかということです。そして、そういう「頭の動かし方」によってどう世界が見えるか、というところまで踏み込んでいくでしょう。受講後には、「なるほど!こんなふうに頭を動かせばよかったんだ」という感想は得られるはずです。とすれば、後はどうすべきなのか…。その続きは講義で、ということにしておきましょう。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 添削:2回 | 学習項目 | 1. 実験的手法による、現代文の構造的理解の再確認 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪・名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 第Ⅰ期から少し時間が開いた今、「典型問題」を用いて解法と現状における現代文の「力」を確認するとともに、今後の飛躍のために、あえて現代文という科目の根本に立ち返るべく、かつてない手法での学習も併用します。とにかく徹底的に予習したうえで、受講して下さい。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | (講義90分+テスト60分+解説90分)×3回 添削:7回 |

学習項目 | 1. 基本解法の確認 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 予習→講義→テスト→解説、という流れを三日繰り返すことで、この夏に現代文の記述力を一気に引き上げてしまおうというのがこの講座の狙いです。そもそも現代文という科目においては、集中的な訓練はきわめて有効かつ必要なのですが、それを行うチャンスは多くはありません。今までの学習で身についた基礎力を踏まえて、この夏期に思い切り学習を進めようと考えています。講義はかつてないほど苛酷なものとなりますが、それに見合うだけの成果を得ることも可能です。お互いが精根尽き果てるまでの真剣勝負に挑んでみませんか? |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | (テスト演習60分+解説授業90分)×4回 添削:4回 |

学習項目 | 1. 現状の得点力確認1 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪・名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | ここまでで一応の「基礎」はできたという判断の下、ここからは実践的な訓練に切り替えます。(初めて受講するという生徒は、可能な限り今までの講座を受講して、「基礎」の確認をしてください。)現代文という科目の性質上、自習が難しく(できないわけではありませんが)、その一方で、放っておくと得点力が低下する(=「我流」の悪癖が復活する)危険性もあります。この講座を通じて、本当に点を取れる頭になっているか、また、時間をどう使えば得点が最大化できるかを確認してください。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 1. 第1問対策=論理的文章に備えて |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪・名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 東大を志望する受験生にとって、共通テストは取れて当たり前という感覚もあるでしょうし、配点も高くありません。それでも、共通テストの得点が1点でも高いほうがよいのも事実です。この講座で最終確認を行って、全体的なイメージを再確認し、自身の解法に対する自信を高めて本番に向かってください。 |

||||

|

第Ⅴ期 |

授業回数 | 第一問対策(文理対象):テスト演習60分+解説授業90分 第四問対策(文系対象):講義90分 添削:各1回 |

学習項目 | 1. 文理共通 第一問対策 2. 文系 第四問対策:近年の第四問の傾向と対策の最終確認 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪・名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 時期的に考えれば、皆さんの学習が共通テスト対策中心になっていることは当然であり、かつ必要なことです。そういう基本姿勢を変える必要はありません。しかし、特に二次試験の配点が非常に高い東大の入試制度を考えると、共通テストが終わった瞬間に二次対策を全開させねばなりません。完全に二次対策の手を休めてしまったら、それが可能かどうか…。この講座はそのために開講されるのです。記述答案を作成するための「勘」を鈍らせることなく、共通テストが終わったら一気にスパートをかける、そのための準備運動を共通テスト前にもほんの少しだけやっておこうという講座です。回数も最小限に絞りました。こういう趣旨を理解して、二次へのいい流れを作ることの重要さを認識した受験生の主体的な参加を待っています。 |

||||

|

第Ⅵ期講座 |

授業回数 | 90分×3回 | 学習項目 | 1. 二行問題基本確認 2. 120字問題基本確認 3. ファイナル総合チェック |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 大学入学共通テストはいかがでしたか? あとはいよいよ二次試験を残すのみです。このところ大学入学共通テスト対策に没頭していて、二次対策、特に二次の現代文の対策がおろそかになっている、そういう受験生が多いのではないでしょうか? しかし、それは正しい選択だったのです。しかし、大学入学共通テストが終わった段階で、実戦感覚の回復に努める必要があるのもまた事実です。つまり、この講座はそういう、いわば「リハビリ」の役を担っています。傍線部をどう分析するかという一番の基本から、最終的な解答に仕上げるまでの一連のプロセスを再確認していく予定です。「そんなの、大丈夫だよ。」本当にそう言い切れますか?「あれ?」という違和を感じることもきっと多いと思いますよ。そして、今までしっかり学習してきた生徒ほど、「ああ、こうやるんだったよな。」と感覚とともに自信を回復していくものなのです。この講座は皆さんの合格のためのスプリングボードになるはずですよ。 |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | 講義90分+テスト演習60分+解説授業90分 添削:2回 |

学習項目 | 1. 二行問題最終確認 2. 120字問題最終確認 3. 問題の難易度の判定の考察 4.「難問」への実戦的対応の確認 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪・オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | さあ、いよいよ皆さんの受験勉強も最終章を迎えました。共通テスト対策に全力を注ぎ、他科目の仕上げに追われるこの時期、現代文、しかも二次の記述対策が万全であるという受験生は案外少ないものです。以前できるようになったから大丈夫、と直前期に手を抜いたために、本番では「なんか勘が鈍っていて…。」と芳しい結果が得られなかった例も少なくありません。そこで、この講義においてはテストゼミという実戦形式を通じて、今までの学習が本当に得点に変換できる状態にあるかどうかを確認し、その上で時間的な制約のもと、各自がそれを最大化するためにどう対応すればよいかを確認していきます。「取れる」と思った問題を確実に押さえ、「難しい」と思った問題の失点を最小化するためにどう対応すべきか? そもそもそういう判断自体をどう行うかといった、本番でそのまま必要になる感覚の最終調整を行っていきますので、今までこの講座を受講して来た生徒ならば、ここで仕上げを行って本番に向かってほしいと思っています。 |

||||

担当講師 栗原 隆先生 |

20年を超える指導経験から、東大・難関大志望者に絶大な信頼を誇る真の実力講師。 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 講義90分×2回+添削演習30分 | 学習項目 | 記述型の問題はどのように採点されているのでしょうか?「東大古文」に何が必要か考えてもらうことによって、今後の学習方針を認識していただきます。 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪 オンライン |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 出題者はいかなる観点から設問を作っているのか。また採点官はどこを見て採点しているのか。まずここから考えなければなりません。東大の古文は、ある論理に基づいて組み立てられた良問です。文献を分析し、検証し、解釈する方法と能力を備えることこそが、「東大古文」対策であり、勉強法であると認識してください。 あなた自身の手で「解き明かす」ことが重要です。この講座で課す予習と「添削演習」は大変な作業かもしれませんが、必ずやあなたの「解釈する力」を鍛えるでしょう! |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 講義90分×2回+添削演習30分 | 学習項目 | 1.述語中心構造を持つ日本語 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪 オンライン |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 古文の構造について考えてゆきます。どのような文でも分析できるようにしましょう。また、敬語法や和歌の修辞法等の古文特有の特殊な表現をマスターしましょう。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 講義90分×2回+添削演習30分 | 学習項目 | 1. 官職と位階 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪 オンライン |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 現代語訳ができてもその内容が理解できないのはどうしてでしょうか? それは各時代範型が理解できていないからです。各時代の人生儀礼や社会階層等の歴史的構造など古文の必須知識を解説しましょう。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 講義90分×4回+添削演習30分 | 学習項目 | 実際に出題された東大の問題では、どのようなことが問われているのでしょうか。今回は、その中で、 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪・オンライン |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 東大の解答欄はかなり狭く、何をどこまで記述すればよいのか疑問に思う時があるでしょう。始点は、「出題者は何を要求しているのか」を考えることです。問題全体の構造を分析しつつ、設問の内容を論理的に検証しましょう。出題者の求める要素は必ず発見できます。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | (講義90分×3回+添削演習30分)×2回 | 学習項目 | シーズン5の授業の構成 シーズン6の授業の構成 |

|

| 設置会場 | 【シーズン5】 【シーズン6】 |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 【シーズン5】テーマは、「時代・作品ジャンル別の文体研究」です。今回は、近世の作品の中で、近世前期の浮世草子、近世中期の俳諧逸話集、近世後期の思想家の文章を採り上げます。 【シーズン6】「和歌に関する問題」です。受験生が苦手とする、和歌の修辞法を含んだ、和歌の解釈問題を中心に解説します。「和歌」は心で理解するものではありませんし、できません。和歌の解釈にこそ構造分析が必要です。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×2回+添削演習30分 | 学習項目 | 1. 共通テストの問題構成について |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪 オンライン |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 共通テストの最大の特徴は問題文(資料)の構成でしょう。複数の問題文といっても、それらには必ず接点があります。その接点となる要素から逆に出題者の意図も推理できるのです。 |

||||

|

第Ⅵ期講座 |

授業回数 | 90分×2回+添削演習 30分 |

学習項目 | 古文問題の解答に必要な時間は、およそ理科20分・文科30分が目安だと思います。第Ⅵ期では、「知っている」知識を、出題者の要求に応じて自由に「使える」ようになるように、確かな技術を徹底的にマスターしていただきたいと思います。その対策のために演習問題を用意しました。必ず授業前に実戦と考えて各問題を解き、その上で授業に臨んでください。それぞれ採点基準を示しながら解説いたします。 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 最後に、最も重要な「減点されない答案」を作る「戦略」を体感していただきたいと思います。また、どんなにすばらしい答案を作れる能力があっても、制限時間内に作業を終えないと、0なのです。効率のよい答案作成を心がけましょう。 |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | (テスト30分+解説授業90分)×2回 | 学習項目 | まず、予想問題に挑戦してください(文科30分・理科20分)。その後に解説講義(90分)を行います。本講座では、これを2回分用意しました。とりあえず文科30点・理科20点と仮定して、実際にあなたが採点者になったつもりで、ご自分の答案を客観的に評価してみましょう。 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪 オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 私たちはシーズン1~9までの各プロセスで「東大古文」に必要な知識と技術を身につけたはずです。しかし、それらは実戦で使えなければ意味がありません。今回は、解答完成までの一連の「動き」を体に覚え込ませるための、本戦前の軽いスパーリングだと思って、テストに臨んでください。 |

||||

担当講師 寺師 貴憲先生 |

あくまで正攻法、ときにテクニカルに。常に解答をゴールとした合理的な指導をモットーとする。東大漢文の指導では、読解を「テクスト・レベル(直訳)」と「シチュエーション・モデル(解釈)」に分けて、それぞれの方法を扱い、解答に至る道筋を示す。東洋史専攻の経験を活かした奥深い解説も必聴。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 問題演習を通じて以下の2点を学習する。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 東大漢文攻略の鍵は深い読み。表層的な読みだけで「わかったつもり」になると、良い答案は作れません。この講座では、深い読みとは何かを示しつつ、読解→解答に至る最短のプロセスを伝授します。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 添削:2回 | 学習項目 | 共通テスト:問題演習を通じ、知識を踏まえて最短で正解を導き出すプロセスを学ぶ。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 東大漢文攻略の鍵は深い読み。表面的な意味をとっただけで「わかったつもり」になると、良い答案は作れません。この講座では、深い読みとは何かを示しつつ、読解→解答に至る最短のプロセスを扱います。 |

||||

担当講師 苑田 尚之先生 |

複雑な物理現象を鮮やかに解き明かすその講義は、宇宙の根源を探求する物理学の本質に通ずる。驚異的実績と熱烈な支持者を産み続ける物理のカリスマ。大手予備校をはじめとする出講予備校のすべてで東大クラスを担当。受講者は「基本法則だけで物理の全てを明らかにする解法に圧倒された」「大学に行ってからも物理学を勉強したい」と絶賛する。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×3回 | 学習項目 | 1. 古典物理学の世界観

|

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 大学入学後の物理学を見据えてこの美しき学問と真正面から対峙してみよう。受講者の中から物理学を志す人や物理学に興味をもつ人が一人でも増えることを願って今年も授業を進めていきます。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 1. 運動学

|

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | プレ講座で解説したことをベースに因果律である運動方式について、正しい理解をしてもらいたい。結局「力を正しく見つけ、運動方程式をかけること」が、Newton力学のスタートであるということを実感してください。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×3回 | 学習項目 | 運動方程式と束縛条件及び慣性力について |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 古典物理学の因果律は運動方程式のみである。その内容を真に理解するためには、運動の原因となる「力」を正しく把握できるようにしなければならない。第Ⅰ期講座で訓練したこの内容を基礎に今回は束縛運動を扱う際の注意点にテーマを絞って講義したい。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 120分×6回 | 学習項目 | 力学の構造 ―すべては運動方程式から― |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | この講座では、物理学という宇宙の根源を探求する学問の美しい体系を堪能してもらう。因果律としての運動方程式から自然現象がどのように解明されていくのかということを実感してもらい、合せて現実の世界への適用の困難さの原因についても考察してみたい。 |

||||

|

第Ⅳ期講座① |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 1. 干渉 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 9月 | ||||

| 学習のねらい | 波動分野における最頻出テーマである「干渉と回折」について、その原理の解説と例題を通し完全理解を目指します。 |

||||

|

第Ⅳ期講座② |

授業回数 | 90分×3回 | 学習項目 | 単振動 二体問題の解析 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 東大物理において最頻出の単振動の徹底講義と演習を行います。わずか270分の集中講義ですが、受講者は物理学の美しさと醍醐味を堪能できるはずです。素晴らしい出会いを期待しています。 |

||||

|

第Ⅳ期テストゼミ |

授業回数 | (テスト演習60分+解説授業90分)×4回 | 学習項目 | 重要分野のテスト演習と講義 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 第Ⅲ期講座までに扱った力学の構造を確認する問題、第Ⅳ期講座①で扱った干渉・回折に関する問題に加え、円運動、中心力問題などこれまで扱っていない問題の演習と講義を行います。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 120分×6回 | 学習項目 | 1. コンデンサー 2. 電磁波の発生が無視できるときの電気回路 3. 電磁誘導 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | コンデンサー、電磁波の発生が無視できるときの電気回路、及び電磁誘導について基礎理論から解説し、さらに高度な演習を行うことで、それらの完全理解を目指します。自然現象をシンプルな物理法則から論理的に考えていくことで、その美しい体系を実感してもらい、同時に「入試問題とはその基本を確認しているに過ぎない」ということを再確認してもらいたいと思います。 |

||||

|

第Ⅵ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | ドップラー効果 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | ドップラー効果の原理と応用について講義と演習を行います。(第Ⅳ期講座①の干渉・回折での内容は既知とするので、受講が好ましい) |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | (テスト125分+(解説授業120分×2回)×2回 | 学習項目 | 力学、電磁気、波動、熱、原子分野のテストゼミによる総合演習 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 高校生である皆さんに求められる物理の力とは、自然法則に基づいて現象を正しく表現し考察する力です。過去の講座に参加された皆さんには、時間の許す限り基本法則とその意味・運用・解釈の話をしてきました。 東大入試まで残りわずかとなったこの時期、皆さんの力を確認し、基本法則の正しい理解を目指してください。 |

||||

担当講師 大西 哲男先生 |

東京大学の化学の入試問題には、これまでの入試で扱われたことがない素材やテーマが出題されることがある。問題にある情報と高校化学の範囲内で解ける工夫はしてあるが、それは誰も解いたことがないような問題である。本講義ではそのような問題に隠されている大学からのメッセージ、入試本番で解くために準備しておかなければならないこと、解くことの楽しさを伝える。ときに大学の教養課程・大学院レベルの解説で東大受験生の知的好奇心を掻き立てる学問としての化学を展開する。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 1. 微粒子のもつエネルギー |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 オンライン |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 化学の理論には「構造の理論」、「状態の理論」、「溶液の理論」、「反応の理論」という4つの柱があります。この講座で扱う内容は、「反応の理論」のさわりだけですが、すべての理論の土台となる内容でもあります。ここをしっかり理解しておくことで、今後の学習の見通しがよくなります。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 1. 酸塩基反応 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 無機化学反応を体系的に学習します。東大で出題される無機・理論の総合問題を完答するためのベースになる内容です。化学反応式を考えて構成する方法を学習していく中で、化学的センスが身につき、問題を読む力もアップし、今後の学習がかなり楽になるでしょう。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×10回 | 学習項目 | 1. 構造の理論 原子 → 結合 → 結晶 2. 状態の理論 気体の法則 状態変化 3. 溶液の理論 物質の溶解性 希薄溶液の性質 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 オンライン |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | <構造・状態・溶液の理論> 化学の理論の4つの柱のうちの「構造の理論」、「状態の理論」、「溶液の理論」の3つの柱をこの時期に完成させておきましょう。難問が多く出題される分野なので、ハイレベルな内容となりますが、がんばってついてきてください。これらの分野で確実に得点できる力をつければ、東大の入試で高得点をとる展望が開けます。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 1. 有機化学の基礎 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 オンライン |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 第Ⅲ期講座では第1問対策として天然有機物・合成高分子化合物を除く有機化学の範囲から、主に(1)立体的な考察を要求される問題、(2)構造決定問題、(3)合成や分離に関する実験問題、の3つのテーマの問題の攻略方法を中心に講議する予定です。なお、基本的な有機化学の知識や反応の解説を行う時間がほとんどとれないので、テキストを参考にして各自講義前に予習しておいてください。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 1. 天然有機化合物 糖 アミノ酸・タンパク質 油脂 核酸 2. 合成高分子化合物 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 オンライン |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 最近、第1問での出題で増加傾向にある天然有機化合物と合成高分子化合物について学習します。この分野は、難問はほとんどないのですが、教科書での学習時期が遅いため、現役生は演習が不十分になりがちな分野です。この機会にしっかりと完成させましょう。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 1. 反応速度 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 オンライン |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 東大の入試では、高校化学でふつう詳細には取り扱わないような反応や現象を反応速度、化学平衡の観点から思考させる問題が多く出されている。この分野の考え方を習得することで理論・無機分野に関する東大対策は完成する。 |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | (テスト75分+解説授業90分)×2回 | 学習項目 | 全範囲 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大の入試問題は制限時間内ですべての問題を解くのはほぼ不可能な内容になっています。解けるであろう設問を見つけてミスなく得点を積み重ねて、合格に必要な点数に達すれば良いのです。そのための練習を行いましょう。満足のいく結果が出なくても悲観することはありません。「練習でよかった」と思い、本番までにしっかりと修正しましょう。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 最近3年間の東大入試問題を題材に、長い問題リード文の特徴を理解してもらい、理論化学・無機化学を中心にどの程度の知識と学習量が必要かを演習を通じて体感してもらう。 |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 東大化学前期日程入試問題の中心となる素材は、理論化学、無機・分析化学、有機・高分子化学とまんべんなく出題されている。今回の講座の目的は、過去3年間の第1問から第3問の問題を概観し、どの程度の知識と学習量が今後必要かを学習することがねらいである。ただし、今回は理論・無機を中心に授業を展開し、有機化学は夏休み前にまとめることにする。まずは、実際の入試問題を通して出口を見てみることからはじめよう。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×3回 | 学習項目 | 20程度のtoolによる有機化学演習 |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 東大前期化学第1問に必ず出題される有機化学は、苦手意識を持つ傾向にあるが、20程度のtoolを学ぶことにより、大きな得点源にすることを目標とする。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 1. 物質の構造(結晶・錯体他) |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 東京大学前期試験を解くうえで必要な理論化学の知識を選び抜かれた精巧問題(熟問)を材料にして、整理する。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×3回 | 学習項目 | 1. 天然高分子化合物 |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 最近出題増加の傾向にある高分子の分野を良問を使って要領よくまとめる。この時期のまとめがあなたを必勝に導くことになるであろう。最近出題が目立つ糖類などの立体化学にも言及する。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 1. 環境

|

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 得点力をさらにUPさせるため、環境・エネルギー・新素材などを材料に東大独特の長いリード文を解釈させる総合問題を実戦的に演習する。 |

||||

|

担当講師 鎌田 真彰先生 |

大手予備校で長年受験指導に打ち込み、東大・医大志望者から圧倒的な支持を得る鎌田先生。化学現象について〈なぜそうなるのか〉を徹底的に追求します。当たり前と見過ごしがちな“基本”を疑い、表層的な理解ではなく、物事を根本から考えることを大切にします。化学現象に対して自分で「なぜ?」を設定し、解決の糸口を探し出す。この過程により、いかなる難問も素早く分析する力と、化学全体を見通す視点が身につくのです。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 化学結合・結晶・反応エンタルピー |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 基本となる化学結合を復習しながら、東大入試でよく問われる固体(特に結晶構造とそのエネルギー)と熱化学の問題を研究します。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 化学反応の捉え方 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 東大入試では単に化学反応式を書かせるだけでなく、反応の仕組みを考えて答えさせるような問題が出題されます。 本講座では無機物質に関する反応を ⑴酸塩基 ⑵酸化還元⑶沈殿 ⑷錯体形成 ⑸熱や光による分解 ⑹工業的製法の6つのグループに分けて、反応の仕組みを考えさせる問題に触れながら、反応の捉え方について説明していきます。 また、「最終的にどの化学反応式を覚えるべきなのか?」という不安もあると思います。それに応えるために、近年約25年分の全国主要大学の入試で書くことを要求された化学反応式をリストにして教材に入れる予定です。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 酸塩基、酸化還元、沈殿と錯体の形成、熱や電気による分解などの反応を利用した、数値計算や文章説明を含む無機物質の解析 |

|

| 設置会場 | 渋谷・オンライン |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 数値計算を含む無機化学の入試問題は、分析化学の手法を用いた実験がベースにあります。長い問題文を分析して、状況に応じた知識を引き出し、数値計算や文章説明を行う必要もあり、解答に時間がかかるので、試験でもっとも得点差の出やすい分野です。時間内に解ききるには、ふだんの学習を縦糸とすると、横糸に相当する見方が有効です。本講座では、分析化学的な手法を体系的に解説しながら、複数の内容を横断して無機物質の知識を整理し、コアになる問題の演習を行うことで、横糸を通していきます。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 脂肪族化合物(油脂を含む) |

|

| 設置会場 | 渋谷・オンライン |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 東京大学の入試での有機化学分野からの出題は、立体化学、構造式の決定、合成経路の確定、実験に関する問題が主流です。この講座では、これらの問題を解くために必要な知識と見方を解説し、得点率のアップを目指します。 脂肪族化合物(油脂を含む)、芳香族化合物を対象にします。糖類、アミノ酸とペプチド、合成高分子化合物については、夏以降に別途、講座を開催する予定です。 |

||||

|

第Ⅳ期講座① |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 糖類、アミノ酸とタンパク質、合成高分子化合物 |

|

| 設置会場 | 渋谷・オンライン |

||||

| 開講時期 | 9月 | ||||

| 学習のねらい | 天然・合成高分子化合物は、他の分野と比べると基礎知識がしっかり身についていれば高得点を狙える分野です。東大入試でも比重が高まってきている天然・合成高分子化合物の本質的理解を目指します。 |

||||

|

第Ⅳ期講座② |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 1. 理想気体の状態方程式 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 東大ではこの分野の問題が出題されると難問になりやすく、また苦手な人が多いせいもあって得点率が低くなりがちです。そこでこの分野の問題(東大の過去問を使用)を徹底的に研究し、“何となく”ではなく、“自信を持って”解けるようにもっていきましょう。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | 1. 反応速度 |

|

| 設置会場 | 渋谷・オンライン |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 化学平衡の分野を徹底的に研究し、もう何が出されても怖くないという状態を一緒に目指しましょう。どういう問題が作られ。どこに注意し、どう立式し、どう近似するかを基本問題や過去の東大の問題を素材にして研究する講座です。 |

||||

|

第Ⅵ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 混合溶液の相図、希薄溶液の束一的性質(蒸気圧降下、沸点上昇、凝固点降下、浸透圧)、コロイド |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 本講座の内容をもって、入試範囲のほぼ全てをあつかったことになります。希薄溶液の計算問題は東大では頻出分野の一つですから、直前にしっかりチェックしておきましょう。 |

||||

|

担当講師 飯田 高明先生 |

東大レベルを含む多くの教材を手掛け、全国模試のチーフを担当し、長年にわたり全国の受験生指導に情熱を傾けてきた。東大生物に必要な知識、文章読解力、データ考察力、論述力を豊富な経験に基づいて、温かい人間性をもって指導。“いきもの”をこよなく愛する心が君の好奇心と知的興奮をじわじわ高めていく。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×2回 添削:1回 | 学習項目 | 頻出となる動物、植物、生態を扱います。 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大合格へ意気込むのこの時期、ただやみくもに勉強していては効率が悪いです。東大の問題は独特で、真の学力がないと、高得点が望めないようにできています。この講座では、東大入試の特徴,傾向を分析することで、必要な学力とは何か、どのような対策をとればいいかなどを、東大の過去問などを用いて解説します。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 添削:1回 | 学習項目 | 主に、遺伝子、タンパク質、代謝などの分子レベルの内容を扱います。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 東大入試で必ず出題されると言っても過言ではないのが、遺伝子・タンパク質など分子レベルの内容です。この講座では、この遺伝子・タンパク質,および代謝を中心とした問題を重点的に扱い、東大入試に必要な学力を強化します。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 添削:1回 | 学習項目 | 主に、植物に関連した内容を扱います。 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 東大入試では3大問中、1大問は間違いなく植物関連の問題が出題されます。この講座では、光合成などの代謝、重複受精、植物ホルモン、花芽形成を中心とした問題を重点的に扱い、東大入試に必要な学力を強化します。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 添削:1回 | 学習項目 | 生物基礎、生物の全範囲 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 受験で最も大事な時期が夏休みの時期です。この講座では、たっぷり時間をかけて、生物基礎、生物の全範囲の知識の確認と考察力の強化を行います。特に、東大で頻出となる先端分野を重点的に扱います。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 添削:1回 | 学習項目 | 主に、生態、進化を扱います。 |

|

| 設置会場 | オンライン | ||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 東大入試では生態,進化の分野が1大問出題されることが多いです。生態と進化は密接に関連していて,総合問題としても出題されることがあります。これらの分野は、分量も多く、対策が不十分になりちです。そこで、この講座では、個体群、生態系、生物多様性、進化のしくみ、生物の系統を重点的に扱い、東大入試に必要な学力を強化します。 | ||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 添削:1回 | 学習項目 | 生物基礎・生物の全範囲 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 東大入試では、実験考察問題や計算問題、論述で大きく得点差が開きます。この講座では、得点差のつく実験考察問題を中心に、計算力や論述力を強化します。この講座を通して、とにかく1点でも多く得点できる力を養います。 |

||||

|

第Ⅵ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 添削:1回 | 学習項目 | 生物基礎、生物全範囲 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大入試まであと少し。やり残したことはないか。わかっているようでわかっていないことはないか。この講座では、第Ⅰ期~第Ⅴ期では扱えなかった内容を扱い、主に知識の確認とデータ考察問題の解き方を総復習します。 |

||||

担当講師 荒巻 豊志先生 |

東大の世界史論述は知識の羅列でないことは周知のこと。だから手強い。その手強い論述を興味深くかつ論点を明確にしながら進んでいく講義は、受講生のそれまでの勉強観を一変させ、個々の歴史観構築まで昇華させる。著書に「世界史の見取り図」シリーズ(東進ブックス)がある。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

① |

授業回数 | 90分×10回 | 学習項目 | オリエント/ギリシア/ローマ/ヨーロッパの成り立ち/イスラーム/中世ヨーロッパ/東アジア13世紀まで/東アジア13世紀以降と南アジア/中世から近世へ/中世から近世へ続き/アジアの大帝国 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大世界史第2問、第3問を中心に取り扱い、東大世界史の第1問を解答するための基礎を指導します。予習して受講ください。 |

||||

|

② |

授業回数 | 90分×10回 | 学習項目 | 移民/国民国家の形成/19世紀のアジア/総戦力/20世紀の世界 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | |||||

| 学習のねらい | 東大世界史第2問、第3問を中心に取り扱い、東大世界史の第1問を解答するための基礎を指導します。予習して受講ください。 |

||||

担当講師 荒巻 豊志先生 |

東大の世界史論述は知識の羅列でないことは周知のこと。だから手強い。その手強い論述を興味深くかつ論点を明確にしながら進んでいく講義は、受講生のそれまでの勉強観を一変させ、個々の歴史観構築まで昇華させる。著書に「世界史の見取り図」シリーズ(東進ブックス)がある。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座【論述】 |

授業回数 | 90分×3回 | 学習項目 | オンライン東大世界史を学習したうえで、論述指導します。 オンラインの学習範囲目安 区分 要学習範囲 プレ ①第5講迄 第Ⅰ期 ①第6講迄 第Ⅱ期 ①全講と②2講迄 第Ⅲ期 ①全講と②7講迄 第Ⅳ期 ①全講と②全講 第Ⅴ期 ①全講と②全講 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 | ||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 第1問対策を中心に論述問題作成指導 |

||||

|

第Ⅰ期講座【論述】 |

授業回数 | 90分×3回 | 学習項目 | オンライン東大世界史を学習したうえで、論述指導します。 オンラインの学習範囲目安 区分 要学習範囲 プレ ①第5講迄 第Ⅰ期 ①第6講迄 第Ⅱ期 ①全講と②2講迄 第Ⅲ期 ①全講と②7講迄 第Ⅳ期 ①全講と②全講 第Ⅴ期 ①全講と②全講 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 4月 | ||||

| 学習のねらい | 第1問対策を中心に論述問題作成指導 事前に解答を作成して、授業に参加すること。 |

||||

|

第Ⅱ期講座【論述】 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | オンライン東大世界史を学習したうえで、論述指導します。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 第1問対策を中心に論述問題作成指導 事前に解答を作成して、授業に参加すること。 |

||||

|

第Ⅲ期講座【論述】 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | オンライン東大世界史を学習したうえで、論述指導します。 オンラインの学習範囲目安 区分 要学習範囲 プレ ①第5講迄 第Ⅰ期 ①第6講迄 第Ⅱ期 ①全講と②2講迄 第Ⅲ期 ①全講と②7講迄 第Ⅳ期 ①全講と②全講 第Ⅴ期 ①全講と②全講 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 名古屋

|

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 第1問対策を中心に論述問題作成指導 事前に解答を作成して、授業に参加すること。 |

||||

|

第Ⅳ期講座【論述】 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | オンライン東大世界史を学習したうえで、論述指導します。 オンラインの学習範囲目安 区分 要学習範囲 プレ ①第5講迄 第Ⅰ期 ①第6講迄 第Ⅱ期 ①全講と②2講迄 第Ⅲ期 ①全講と②7講迄 第Ⅳ期 ①全講と②全講 第Ⅴ期 ①全講と②全講 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 9・10月 | ||||

| 学習のねらい | 第1問対策を中心に論述問題作成指導 事前に解答を作成して、授業に参加すること。 |

||||

|

第Ⅴ期講座【論述】 |

授業回数 | 90分×6回 | 学習項目 | オンライン東大世界史を学習したうえで、論述指導します。 区分 要学習範囲 プレ ①第5講迄 第Ⅰ期 ①第6講迄 第Ⅱ期 ①全講と②2講迄 第Ⅲ期 ①全講と②7講迄 第Ⅳ期 ①全講と②全講 第Ⅴ期 ①全講と②全講 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・渋谷・大阪 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 11・12月 | ||||

| 学習のねらい | 第1問対策を中心に論述問題作成指導 事前に解答を作成して、授業に参加すること。 |

||||

|

第Ⅵ期講座【論述】 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 第Ⅳ期ダイジェスト 19世紀世界 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 1月 | ||||

| 学習のねらい | - |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | (テスト80分+解説授業60分)×2回 | 学習項目 | 一年間の総まとめ |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪・ オンライン |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 一年間学習してきたことを、この最後のテストゼミで結実させよう |

||||

|

アドバンスコース |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | オンライン東大世界史を学習したうえで、論述指導します。難易度の高い問題を扱い、大学の教養課程に通じる、文系エリートを養成します。 |

|

| 設置会場 | 渋谷・同時配信 |

||||

| 開講時期 | 8月 | ||||

| 学習のねらい | 第1問対策の論述問題作成指導。事前に解答を作成して、授業に参加すること。 |

||||

|

アドバンスコース |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | オンライン東大世界史を学習したうえで、論述指導します。難易度の高い問題を扱い、大学の教養課程に通じる、文系エリートを養成します。 |

|

| 設置会場 | 渋谷・同時配信 |

||||

| 開講時期 | 9月 | ||||

| 学習のねらい | 第1問対策の論述問題作成指導。事前に解答を作成して、授業に参加すること。 |

||||

|

アドバンスコース |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | オンライン東大世界史を学習したうえで、論述指導します。難易度の高い問題を扱い、大学の教養課程に通じる、文系エリートを養成します。 |

|

| 設置会場 | 渋谷・同時配信 |

||||

| 開講時期 | 10月 | ||||

| 学習のねらい | 第1問対策の論述問題作成指導。事前に解答を作成して、授業に参加すること。 |

||||

|

アドバンスコース |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | オンライン東大世界史を学習したうえで、論述指導します。難易度の高い問題を扱い、大学の教養課程に通じる、文系エリートを養成します。 |

|

| 設置会場 | 渋谷・同時配信 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 第1問対策の論述問題作成指導。事前に解答を作成して、授業に参加すること。 |

||||

|

担当講師 山中 裕典先生 |

答案添削で到達度を把握し、それを反映する講義は、「鉄壁の論理構成力」を鍛えてくれる。歴史の構造を理解する図解講義と、論理性を重視した添削指導の相乗効果が、「知識は十分なのに点に結びつかない」という陥りがちな停滞から脱却させてくれるはずだ。名門の開成中高を経て、史学科出身という専門性を持ち、東大を初めとする国公立論述系授業を担当する実力派講師。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×2回 添削:1題 | 学習項目 | ガイダンス |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 論述式問題の解法について、設問文の要求に正面から答えるための姿勢を提示します。次に、東大日本史の傾向について、出題リストを用いながら内容面と形式面について説明します。さらに、東大日本史の解法について、過去問を用いて解説し、今後の学習方法などについて明示します。提出課題の答案を作成してから授業に臨んでください。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 添削:2題 | 学習項目 | 古代史 1.東アジアと古代日本 2.古代国家の形成と律令制度 3.貴族社会の成立、地方支配の変容 4.古代文化史 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | この講座で、古代史範囲の典型的テーマを把握し、条件文利用型の形式にアプローチする方法を身につけましょう。あわせて、律令国家の構造や荘園公領制の仕組みなど、政治史や社会経済史の重要テーマについても図解板書を用いた解説をおこないます。提出課題の答案を作成してから授業に臨んでください。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 添削:1題 | 学習項目 | 中世史 1.鎌倉幕府・室町幕府の構造 2.武士と民衆の社会 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | この講座で扱う過去問を通して、中世史範囲の典型的テーマを把握しましょう。さらに、武家社会の特質や農村社会の構造など、社会経済史の重要テーマについても図解板書を用いた解説をおこないます。提出課題の答案を作成してから授業に臨んでください。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 添削:3題 | 学習項目 | 中世史・近世史 1.商業・貨幣経済の発達 2.中世文化史 3.幕藩体制の構造 4.「鎖国」下の対外関係 5.全国的な経済発展 6.近世社会の変容、近世文化史 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 過去問演習では、第Ⅱ期講座で扱わなかった中世史範囲の一部に加え、近世史範囲の典型的テーマを扱います。さらに、近世の対外関係の特徴や流通機構の仕組みなど、外交史や社会経済史の重要テーマについても図解板書を用いた解説をおこないます。提出課題の答案を作成してから授業に臨んでください。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 添削:2題 | 学習項目 | 近現代史 1.明治憲法・日本国憲法と政治の展開 2.対外戦争と大陸進出 3.近代産業の発達と貿易の構造 4.近代社会の状況、近現代文化史 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 9月 | ||||

| 学習のねらい | 過去問演習では、史料やグラフを用いた形式へのアプローチも含め、近現代史範囲の基本的知識をコンパクトにまとめる方法を身につけましょう。さらに、明治憲法体制や大陸進出の経緯や近代産業の構造など、政治・外交・経済の重要テーマについても図解板書を用いた解説をおこないます。解答時間を意識した答案作成をおこなった上で、授業に臨んでください。 |

||||

|

第Ⅳ期テストゼミ |

授業回数 | 【テスト60分+解説授業90分】×2セット 添削:4題 |

学習項目 | 全範囲・全分野のテスト |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | これまでの過去問演習で習得してきた実力を、限られた時間のなかで発揮することが出来るかどうかをチェックするためのテストです。東大の本試と同じ形式のオリジナル予想問題に加え、基礎事項を確認する問題も用います。解答時間を意識した問題演習で、実戦力を磨いていきましょう。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×6回 添削:4題 | 学習項目 | 全時代・全分野 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 難問を中心とする過去問演習を通じて、これまで扱わなかったテーマも含めた全時代・全分野にわたる復習を行います。何が問われているのかを把握するのが難しい問題や、解答をまとめるのに工夫が必要な問題も扱いますので、解答時間の制限にとらわれることなく、じっくりと答案作成に取り組んだ上で授業に臨んでください。 |

||||

|

第Ⅵ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 全時代・全分野 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 共通テスト直後のこの時期に、入試本番と同じ環境を設定して答案を作成し、モードを国公立2次試験向けに切り替えましょう。最新年度の過去問については、形式面と解法の説明をおこないます。あわせて、日本史全体の流れのなかに近年の出題例や重要テーマを位置づけ、一人一人に日本史の「軸」を持ってもらえるような解説をしていきます。 |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | テスト80分解説授業90分×2回 添削:4題 |

学習項目 | 全時代・全分野のテスト |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | これまでの過去問演習で習得してきた実力を、入試本番と同じ環境のなかで発揮することが出来るかどうかをチェックするためのテストです。東大の本試と同じ形式のオリジナル予想問題を用います。解説授業では、入試本番までに、「何を」「どこまで」「どのように」やったら良いのかについて、皆さんの状況と向き合いながらアドバイスしていきます。 | ||||

|

担当講師 村瀬 哲史先生 |

地理に多くの時間はかけられません。だからといって「覚えるだけ」と思っていませんか?もちろん知識量が多いと解答しやすくなるのは事実です。しかし、地理には「何でそうなるのか」という理由があります。丸暗記ではなく、「そうだったのか!」と気づき理解できたことはなかなか忘れません。地理を理解する、考えることがおもしろくなる、そのような授業を行います。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 日本地誌 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 2月 | ||||

| 学習のねらい | 論述問題の題意の把握、統計図表の読み取り問題を正しく速く解く手順など、東大地理をはじめるにあたって心掛けてもらいたいことを講義します。 |

||||

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 自然環境(地形、気候など) |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 3・4月 | ||||

| 学習のねらい | 東大地理では「この地形はどのように形成されたのか」、「この地域にはどうしてこの気候が分布するのか」といった成因に加えて、地形や気候が「人間生活とどう関わっているのか」についても出題さます。地理の点数を大きく伸ばしていくためには地形と気候の理解が必須です。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 図表の読み取り |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 東大地理では、統計図表や地理情報を示した地図などの資料から、共通性や地域差などを読み取らせる問題が多く出題されます。過去問を使いながら、資料の読み取りや読み取ったことをコンパクトにまとめるコツなどをお話します。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 添削:1回 | 学習項目 | 産業(農業、鉱工業など) |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 農業や鉱工業とそれにともなう諸問題(食料問題、資源エネルギー問題など)について扱います。自然環境と人間生活との関わりという点からも出題されるため、地形や気候などと関連づけながら理解しいきましょう。 *添削は対面授業のみになります。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 人口、都市など |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 10・11月 | ||||

| 学習のねらい | 人口と都市を扱います。この分野では、統計図表を読み取らせてから、理由や背景などについて述べさせる問題も多くなっています。統計図表問題を速く正しく解く手順についても解説していきます。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 添削:1回 | 学習項目 | 地誌 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | この講座では、地誌を中心に扱います。これまで積みあげてきた知識をつなげて(関連づけながら整理して)いきましょう。 *添削は対面授業のみになります。 |

||||

|

直前テストゼミ |

授業回数 | テスト75分 解説授業120分 |

学習項目 | 全範囲 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 1・2月 | ||||

| 学習のねらい | 東大地理で合格点を取るために必要なことを最終確認します。「その場で考える力」をさらに高めていきましょう。 |

||||

担当講師 宮崎 尊先生 |

「英単語の集中講義」(草思社)などの参考書の執筆の他に、雑誌「TIME」や、数々のベストセラー作品の翻訳も手がけ、英語界でその名を馳せる有名実力講師。英語を日本語に置き換えるのではなく、英語そのものをとらえる独自の読解法で受験生を東大合格へと導く。英語を知り尽くした男が最高レベルの授業を約束する。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期公開授業 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 東大の英語を知る。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 東大が受験者にどんな英語力を求めているのか、今から知っておくのがいいでしょう。幸いなことに、東大の英語問題はよく考えられた良質なもので、これへの準備がすなわち英語力そのものの向上につながるものだということも、お話します。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 論述の型。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 英文には型があり(いわゆる「構文」です)、文はすべてその有限の型に従って書かれています。同様に、筆者が読者に物事を説明するやり方も(たった5つの)パターンに沿っています。これを把握することで、英文読解を単なる文の連続から、思考の固まりへと変換できます。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 論説文と、小説・エッセイとの違い。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 事実や論理を説明しようとする、いわゆる論説文と、読者の頭の中にイメージを作ろうとする、小説やエッセイとの間には大きな違いがあります。英語ではそれがどんな特徴を持って現れるかを丁寧に説明します。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 速く、効率的に読む方法。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 速読はみんなの憧れですが、ただ目を速く動かしたって内容が頭に入るわけではない。ではゆっくり読めば頭に入るかと言うと、そうでもない。大切なのは「型の認識」です。大量の文を扱うことを要求される東大入試対策の、重要なスキルです。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 東大受験に向けて。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 東大入試では「段落の内容把握」「英文ライティング」「和文英訳」「リスニング」「精読」「英文和訳」「場面の把握」「感情移入」「口語英語の感覚」など、多岐にわたる英語のスキルが試されます。それぞれのスキルを磨くのにはどうしたらいいかをお話します。 |

||||

担当講師 駒橋 輝圭先生 |

愛知県出身。東京大学理科一類入学、文学部英語学英米文学専修課程卒業。11歳から本格的に英語学習を始め、小学6年の終わり頃から高校1年の夏休みまでを米国ミシガン州で過ごした準ネイティブ・バイリンガル。英語講師の中でもトップレベルの文法知識と、英語感覚の的確な言語化に基づく授業で、初歩から最難関まで全レベルの学生から高い評価を得る。大学受験に広く精通しているが、特に東大入試英語に関する分析力の高さには類を見ないものがある。 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期公開授業 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 東大が求める力と高校2年時のロードマップの確認 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪・名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 東大の英語は、「英語力+α」が求められる試験です。ただし、実はこの「+α」ばかりに焦点が当てられがちで、肝心な英語力自体が疎かになっている受験生が大多数です。本講座では、演習問題を通じて東大受験で求められる「英語力」と「+αの力」を知り、高校2年時に身につけるべき力を明確にします。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 「精読 vs. 速読」からの脱却/英語の聴解法 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪・名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 世間でよく言われる「精読か速読か」という二元論は、そもそもその前提が誤ったものです。本講座では他では学ぶことができない「英語の正しい読解法」と、それと密接な関係性を持つ「英語の正しい聴解法」を東大の問題も一部用いながら提示します。また、扱う東大の問題の英文を正しく読む・聴くために必要な知識も補強します。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 英語で正しく書けるには/聴く・読む力の養成 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪・名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 英語で正しく書くことができないために思うように得点ができない東大受験生が多くいます。本講座では「なぜ書くことができるようにならないのか」という「英語表現力における障壁」を明らかにすることで、英語で正しく表現できる力を着実に伸ばしていくための基礎を築きます。また、第Ⅱ期講座で学んだことを踏まえて、聴く・読む力の養成を東大の問題も用いながら養っていきます。また、扱う東大の問題の英文を正しく読む・聴く・書くために必要な知識も補強します。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 論説・物語・エッセイの特徴 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪・名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 同じ英語の文章でも、論説文・物語文・エッセイと異なる種類のものがあり、それぞれ異なる特徴を持ち、読む際に知っておくべきことや持つべき姿勢が異なります。本講座では、様々な文章を正しく理解する上で必要となることを、東大の問題も用いながら、網羅的に提示します。また、扱う東大の問題の英文を正しく読む・聴く・書くために必要な知識も補強します。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 東大英語の解き方 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪・名古屋・オンライン |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 本講座では、東大の問題を用いて、各大問ごとの解法のエッセンスを伝授します。「東大入試本番同日体験受験」を受験するにあたり、この講座を受講したか否かによって、得られるものに大きな差が出るものとなります。また、扱う東大の問題の英文を正しく読む・聴く・書くために必要な知識も補強します。 |

||||

担当講師 武藤 一也先生 |

英検1級・TOEIC4技能全て満点の英語力はさることながら、CELTAという英語教授法の国際資格を世界の上位5%の成績で合格した世界基準の英語講師。数多くのリスニング講座を担当し、まさにリスニング対策のプロフェッショナル。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 添削:1回 | 学習項目 | 和訳・リスニング・英訳・自由英作文・要約など。 |

|

| 設置会場 | 渋谷・オンライン |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 東大の英語は「英語力が無いと解けない。しかし、英語力だけでは解けない。」そんな試験です。東大が求める英語力とは?英語力以外に必要な力とは?それらを東大の入試問題を紐解くことで明らかにします。東大英語のスタートとして最適な講座です。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 添削:1回 | 学習項目 | リスニング・要約・英訳・自由英作文・和訳など。 |

|

| 設置会場 | 渋谷・オンライン |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | リスニング力を伸ばします。東大リスニングで高得点を取るための戦略的な聞き方、解き方を学びます。リスニングを得点源にしましょう。また、英作文では、アイデアの出し方や英文の論理展開について説明します。英作文は書き始める前の準備が大切! |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 添削:1回 | 学習項目 | 東大の出題形式を一通り扱います。 |

|

| 設置会場 | 渋谷・オンライン |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 東大の主な出題形式(和訳・文挿入・要約・英訳・自由英作・リスニング・文法・小説読解)を一通り扱います。単に過去問を1回解くのではなく、高2の夏におさえるべき問題を選出しています。また、多くの生徒がリクエストする小説読解も丁寧に扱います。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 添削:1回 | 学習項目 | 和訳・リスニング・英訳・文挿入・要約・自由英作など。 |

|

| 設置会場 | 渋谷・オンライン |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 基礎からより本格的な内容へとシフトしていきます。特に、リスニング・要約・自由英作文は満点を狙えるレベルを目指します。とはいっても、まだまだ基礎に不安がある生徒、初参加の生徒でもついてこられるよう配慮するので安心して参加してください。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 添削:1回 | 学習項目 | 東大の出題形式を一通り扱います。 |

|

| 設置会場 | 渋谷・オンライン |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 第Ⅲ期と同様に東大の主な出題形式を一通り解きますが、第Ⅲ期より難易度は高いです。高校3年生になる前に、英語をどれだけ完成させておけるかが東大合格の鍵です。この4回の講義でできる限り完成に近づけ、今後の勉強方針を立てられるようにします。 |

||||

担当講師 志田 晶先生 |

東大、京大をはじめとする難関大合格へ受講者を導いた数学科トップ講師は、わかりやすさを徹底的に追求する。「数学的な考え方」を身につける授業で、今まで何気なく使っていた公式や解法の一つ一つが、意味を伴った強力な武器となる。共通テスト~東大レベルまで貫かれる本格派の講義は絶大な人気を誇る。全国模試、テキストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力派講師。ストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力講師。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期公開授業 |

授業回数 | 70分×2回 | 学習項目 | 1. 数学Ⅰ・A総合演習1 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 皆さんがすでに学習を終えた数学Ⅰ・Aでの範囲内で東大の過去問レベルの問題の演習を行います。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 70分×2回 | 学習項目 | 1. 微分法(数学Ⅱ) |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 東大入試に必要な微分法・積分法(数学Ⅱ)の問題を扱います。この分野(主に文系で出題されます)は、計算量もあまりなく典型的な問題が多いので、東大入試では落とせない分野になります。攻略も簡単ですから、2年生の早い時期に、片付けておきましょう。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 70分×4回 | 学習項目 | 1. 数列 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 今回は数学Bの「数列」と数学Ⅱの「図形と方程式」を中心に東大レベルの問題演習を行います。数列は、東大入試では、頻出分野ですが、なかなか攻略が難しい分野の一つです。予習の際は、「1問25分」などと時間を気にしないこと! 問題と向かい合ってみることが大事です。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 70分×2回 | 学習項目 | 1. 平面ベクトル |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 今回は数学Bの「ベクトル」を中心に東大レベルの問題演習を行います。問題を見てすぐに解法が浮かぶ問題を解いても意味はない。じっくり考えて悩んでみよう。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 70分×4回 | 学習項目 | 数学Ⅱ・B全範囲(数学Ⅰ・Aとの融合問題含む) |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 高2の東大特進も今回で最後になりました。最後の今回は、数学Ⅱ・Bの東大レベルの問題演習を行います。問題を見てすぐに解法が浮かぶ問題を解いても意味はない。じっくり考えて悩んでみよう。悩んだ分だけ、授業での感動を保証します。 |

||||

担当講師 志田 晶先生 |

東大、京大をはじめとする難関大合格へ受講者を導いた数学科トップ講師は、わかりやすさを徹底的に追求する。「数学的な考え方」を身につける授業で、今まで何気なく使っていた公式や解法の一つ一つが、意味を伴った強力な武器となる。共通テスト~東大レベルまで貫かれる本格派の講義は絶大な人気を誇る。全国模試、テキストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力派講師。ストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力講師。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期公開授業 |

授業回数 | 70分×2回 | 学習項目 | 1. 数学Ⅰ・A総合演習1 |

|

| 設置会場 | 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 皆さんがすでに学習を終えた数学Ⅰ・Aでの範囲内で東大の過去問レベルの問題の演習を行います。この時期からでも東大レベル数学にふれ、刺激をうけておくことは今後の勉強に、とてもプラスになります。数学が好きな人も、数学が苦手だけど、東大を目指そうと思っている人もぜひ参加してください。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 70分×2回 | 学習項目 | 1. 論理的に考えるとは 2. 集合 3. 写像 |

|

| 設置会場 | 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 東大入試に必要な論理力を養成します。論理力は、入試において非常に安定した力を常に発揮し、東大数学突破のカギになります。高2の早い時期から論理的に考える習慣をつけられるよう本講座を利用してください。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 70分×4回 | 学習項目 | 1. 論理をつかいこなす |

|

| 設置会場 | 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | この講座では、1年半後の東大入試において、現役合格を目指す皆さんに、東大入試の特徴、対策を伝え、これからどのように勉強していくのが一番効率的かを伝えたいと思います。今回は、論理と整数を中心に扱います。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 70分×2回 | 学習項目 | 1. 確率と数列1 |

|

| 設置会場 | 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | この講座では、およそ1年後の東大入試において、現役合格を目指す皆さんに、東大入試の特徴、対策を伝え、これからどのように勉強していくのが一番効率的かを伝えたいと思います。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 70分×4回 | 学習項目 | 1. 図形1 |

|

| 設置会場 | 名古屋 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | この講座では、1年後の東大入試において、現役合格を目指す皆さんに、東大入試の特徴、対策を伝え、これからどのように勉強していくのが一番効率的かを伝えたいと思います。 |

||||

担当講師 志田 晶先生 |

東大、京大をはじめとする難関大合格へ受講者を導いた数学科トップ講師は、わかりやすさを徹底的に追求する。「数学的な考え方」を身につける授業で、今まで何気なく使っていた公式や解法の一つ一つが、意味を伴った強力な武器となる。共通テスト~東大レベルまで貫かれる本格派の講義は絶大な人気を誇る。全国模試、テキストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力派講師。ストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力講師。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期公開授業 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 数列の極限、関数の極限 |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 数学Ⅲの極限を扱います。数Ⅲと数学Ⅰ・A/Ⅱ・Bとの融合問題も多く扱う予定です。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 2次曲線、媒介変数表示と極座標(一部、数学Ⅲの微積分の内容を含みます) |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 分野ごとに東大対策の問題演習を行います。この分野は、微積分との融合問題を除くと、数学Ⅲ・Cではマイナー分野にあたります。ですから、90分×2の授業で東大対策のすべてを伝えたいと思います。該当分野が未習の生徒(かつ意欲あるもの)は、教科書と参考書の該当分野を自分で学んだ上で、授業に臨んでください。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 複素数平面(一部数Ⅲの微積分の内容を含みます) |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 現行課程になり、複素数平面は2016年から3年連続で出題されています。夏休みの二日間の講座で東大レベルまで一気に完成させたいと思います。該当分野が未習の生徒(かつ意欲のあるもの)は、教科書と参考書の該当分野を自分で学んだうえで授業に臨んでください。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 微分法、積分法 |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 今回は、微積分の標準レベルの問題を扱います。東大特進の授業なので、標準レベルとは言っても旧帝大レベル程度の問題になります。第Ⅴ期講座で本格的な東大レベルの問題を扱う予定です。微積分を独学で勉強している人、この分野に自信のない人は積極的に参加してください(強者の方はご遠慮ください(笑))。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 微分法、積分法(東大レベル) |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 大阪のこの講座も今回が最終回です。最後は、東大頻出の空間図形と積分法の融合問題を中心とした微積分の難関レベルの問題を扱います。微積分を独学で勉強している人も参加可能です。この機会に東大の微積分のレベルをぜひ体感してみてください。 |

||||

|

担当講師 松田 聡平先生 |

堅苦しい数学とは一線を画すその授業は、幅広い学年の上位生から強い支持を受ける。 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期公開授業 |

授業回数 | テスト60分+講義60分×2回 採点:1回 | 学習項目 | 〈数学Ⅰ・Aの発展的研究 research〉 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 数Ⅰ・A範囲を対象に発展的な理解を深めます。東大入試を題材に、教科書では学べないような発想法を学習します。「東大らしさ」を知り、何が足りないかを自覚してもらいます。

|

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | テスト60分+講義60分×2回 採点:1回 | 学習項目 | 〈方程式 equation〉 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 方程式を対象に発展的な理解を深めます。方程式は、分野を問わずあらゆる解法の中で道具として機能します。なにげなく式変形するのではなく、明確な意図を持って式変形ができるような力を養います。

|

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 1日目:テスト60分+講義60分×2回 2日目:テスト60分+講義60分×2回 採点:2回 |

学習項目 | 〈座標・ベクトル coordine + vector〉 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 座標幾何とベクトル幾何を対象に発展的な理解を深めます。座標分野では存在条件から汎用的に軌跡・領域・通過領域を学び、ベクトル分野では典型解法とパラメータの扱いについて学びます。

|

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | テスト60分+講義60分×2回 採点:1回 | 学習項目 | 〈微積分 differential and integral〉 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 微積分(数Ⅱ)範囲を対象に発展的な理解を深めます。微積分の高次方程式への利用から、定積分の意味と面積の計算。公式を運用して複雑な問題を工夫して解く高度な計算法を学びます。

|

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 1日目:テスト60分+講義60分×2回 2日目:テスト60分+講義60分×2回 採点:2回 |

学習項目 | 〈離散数学 discreet mathematics〉 |

|

| 設置会場 | 渋谷・大阪 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 離散数学(整数・数列・確率)を対象に発展的な理解を深めます。数列・確率の高いレベルの典型解法を習得し、東大頻出の整数と数列の融合問題や確率漸化式の解法を類型化し、効率よく集中的に学習を深めます。

|

||||

|

担当講師 青木 純二先生 |

公式は覚えるだけでなく、自分で創って使うものという変わらぬ想いで、20年以上教壇に立ち続けてきた本格派講師。「なぜそうなるの?」を考えることを数学の基本とした講義は、本物志向の生徒から永く支持される。既知の修得はもちろん、一つの考え方から発想を広げ、自分の頭で考え続けるトレーニングを通じて、未知なる問題を解決できる力を養成する。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

プレ講座 |

授業回数 | 90分×10回 | 学習項目 | 微分・積分(数Ⅱ)、ベクトル(平面・空間)の導入 |

|

| 設置会場 | オンライン |

||||

| 開講時期 | 1月 | ||||

| 学習のねらい | 高1終了時点で「微積分(数Ⅱ)」「ベクトル」の範囲を未習の方を対象に、この範囲をゼロから速習します。3月以降本格的に始まる「高2東大特進」では、数学も物理もこの範囲の知識を前提とするので、この時期にその概念をしっかり習得しておく必要があります。既習の方は受講する必要はありませんが、既習でも復習しておきたいという方にはお勧めです。 |

||||

|

第Ⅰ期公開授業 |

授業回数 | 90分×2回 | 学習項目 | 不等式 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 不等式の解法、図示、同値変形についての基本を確認します。さらに、相加相乗平均の不等式やシュワルツの不等式について入試問題をつかって理解を深めます。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | ベクトル・斜交座標・内積の利用 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | ベクトルはベクトルの問題を解くとき以外にも役に立つことが多々あります。基本事項を整理し、それを三角関数や図形と式に応用する力をつけることができれば、数学の問題に対する風景が大きく変わってくるはずです。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 図形と方程式、ベクトル、三角関数、空間図形 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 座標平面、座標空間内で、さまざまな図形を方程式や不等式で表したり、パラメータ表示することを学びます。また、存在条件を正しく学び、軌跡の問題や、円錐面・円柱面の方程式を自作します。さらに、空間内に自分で平面座標を設定するなど、教科書では扱わない高度な内容にも挑戦していただきます。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | 多項式 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 教科書ではあいまいになっている多項式(=整式)についての知識を確認し、因数定理、一致の定理など本質的な内容に踏み込んで講義演習します。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 90分×4回 | 学習項目 | ●数Ⅱ微積分 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | Ⅳ期で学んだ多項式の知識を微積分の問題に活用する考え方などを学びます。教科書レベルの数Ⅱ微積分の知識を仮定します。 |

||||

担当講師 林 修先生 |

先生の博覧強記ぶりは、生徒に「教養」という底力を身につけさせる。正統的解法の徹底追求で、分析的かつシステマティックに得点力、そして「考える力」を増強させてくれる。添削指導でも、「本当に力がつく」と多くの生徒から絶大な支持を得ている。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期公開授業 |

授業回数 | 60分×2回 添削:1回 | 学習項目 | 1. 共通テストにおいて問われている根本的能力とその対応法の確認 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪・名古屋 |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 「現代文」学習の確かな出発点 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 添削:1回 | 学習項目 | 1. 共通テストを素材とした基本解法の確認 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 基本解法を確認し夏期の指針を得るために |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 60分×4回 添削:1回 | 学習項目 | 1. 基本解法確認=入試現代文の本質の理解 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪・名古屋 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 夏の基礎力確認~正しい学習の方向性の確認のために~ |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 添削:1回 | 学習項目 | 1. 現時点における基礎の定着度の確認 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪・名古屋 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 各自の「現状」を確認し、「ゴール」への邁進を可能にするための一講 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 60分×4回 添削:1回 | 学習項目 | 1. 共通テストを用いた基礎確認 評論&小説 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水・大阪・名古屋 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | ~現代文の本質と、東大現代文の奥深さを知り、学習を加速させるために~ |

||||

担当講師 栗原 隆先生 |

20年を超える指導経験から、東大・難関大志望者に絶大な信頼を誇る真の実力講師。 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期公開授業 |

授業回数 | 講義60分×2回+添削 演習30分 |

学習項目 | 記述型の問題はどのように採点されているのでしょうか?「東大古文」に何が必要かを考えてもらうことによって、今後の学習方針を認識していただきます。 |

|

| 設置会場 | 渋谷 |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 「東大古文」では、何が要求されているのでしょうか? まずは、「東大古文」のルールと、「東大古文」の勉強法についてお話しします。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 講義60分×2回+添削 演習30分 |

学習項目 | 1. 述語中心構造を持つ日本語 |

|

| 設置会場 | 渋谷 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 古文の構造について考えてゆきます。どのような文でも分析できるようにしましょう。また、敬語法の形態とその機能を完全にマスターしましょう。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 講義60分×2回+添削演習30分 | 学習項目 | 「古文」とは、「日本語の歴史」であると同時に「日本文化の歴史」でもあるのです。具体的には次の三項目について解説します。 |

|

| 設置会場 | 渋谷 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 「文法」を一通り理解して、「単語集」を丸暗記すれば「古文」が読めると誤解している方がいます。また、現代語訳の問題で意味不明な答案を書く方が少なからずいます。これらは、出題者の意図を理解できていないから起こる現象でしょう。本文に内包されている情報が読み取れなくては、適切な答案は作れません。今回は、知らなくてはいけない古文の「文化史的知識」を講義します。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 講義60分×2回+添削演習30分 | 学習項目 | 1. 掛詞の構造 |

|

| 設置会場 | 渋谷 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 受験生が苦手とする、和歌の修辞法を含んだ、和歌の解釈問題を中心に解説します。「和歌」は心で理解するものではありませんし、できません。和歌の解釈にこそ構造分析が必要です。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 講義60分×2回+添削 演習30分 |

学習項目 | 実際に出題された東大の問題では、どのようなことが問われているのでしょうか。今回は、その中で、 |

|

| 設置会場 | 渋谷 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | この辺りで、「東大古文」の設問研究に入りましょう。設問研究を通して、出題者の意図を正確に理解できるようにしてゆきます。これは「心理分析」「行動分析」にも通ずるスリリングな作業だと思います。 |

||||

担当講師 宮崎 尊先生 |

「英単語の集中講義」(草思社)などの参考書の執筆の他に、雑誌「TIME」や、数々のベストセラー作品の翻訳も手がけ、英語界でその名を馳せる有名実力講師。英語を日本語に置き換えるのではなく、英語そのものをとらえる独自の読解法で受験生を東大合格へと導く。英語を知り尽くした男が最高レベルの授業を約束する。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 1. 文法のどこが必要なのか? |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 外国語を勉強するのは、ほんとうは短期集中がいいのです。じっくり・ゆっくり・無理のないように、というやり方では、絶対にマスターできません。その証拠に、中高・大学までそういうやり方でやってきて英語を使えるようになった人はいません。辞書と少しの助けがあればひとりで英語を読めるようになる。そのために早く自分を鍛え上げましょう。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 1. なぜ文は長くなる? |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 「All you need is some courage.=君たちは全員、少し勇気が必要です。」は間違いです。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 1. 自然科学の英語 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 世の中には面白い読み物があふれている。日本も英語も。せっかく英語をやっていて、読むのは教科書だけ、というのではもったいない。英語の読み物にどれだけ面白いものがあるのか、入り口だけでも見てみよう。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 1. 単語の連続を頭の中のpictureに変えるとはどういうこと? |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 今年の入試問題の第5問を題材に、東大入試で問われる英語力を解説する。第5問は「バイオリンの先生の教室と同じフロアに霊媒師のオフィスがあった……」という小説文である。小説は日頃英語の授業で扱うことが少ないだけに、慣れていない人が多い。だから出題する、という面もあるのだ。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 1.「英訳・和訳」の落とし穴。 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 英語でコミュニケートするのは、日本語で考えたことを英語に「訳す」のとは違います。「どう思う?」は ×How do you think?でなく○What do you think?です。「いい考えが浮かんだ」は ×A good idea floated. でなく ○A good idea came to me.です。英語には英語の論理と発想があるのです。 |

||||

担当講師 土岐田健太先生 |

学生時代より黙々と日々研鑽してきた努力人は、「実用英語」と英語文化の「教養」の橋渡しをする。英語圏の文化背景から英語を捉え直す講義スタイルは、これまでの英語観を大きく変え、将来まで通用する圧倒的な英語力を習得できる。高校生だけでなく、社会人対象の資格講座や教養講座も担当。「知的な面白さ」を追求し続ける講義で、受講者の知的好奇心を満たし、合格のその先の将来と向き合う自信をも与えてくれる。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 東大英語入門①~東大の求める英文読解力とは?~ |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 東大英語で求められる、英文を「理解する力」の正体に迫ります。題材は東大英語につながる内容です。オリジナル素材や標準的な大学入試の問題を抜粋し、英文を「正確に解釈する力」を身につけていきます。東大合格はもちろん、将来学問・仕事をするときの礎になる英語力と柔軟な思考力をつけていくので、日本最高峰の英語力を身につけたい生徒の皆さんの受講をお待ちしています。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 東大英語入門②~東大の求める英作文力とは?~ |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 東大英語攻略の「土台」になる「総合的な英語力」を高める講座。東大英語に活用できる「汎用性の高い英文」を素材にして、①基本動詞・スタメン英語表現の習得 ②英文の読み方とさばき方 ③論理構成の学習まで踏み込んでいきます。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 東大英語入門③~東大の求める論理力とは?~ |

|

| 設置会場 | 大阪 | ||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 英語のロジックと英文の読み方を鍛える講座です。英文の一文が読めても、文同士がどのように有機的に繋がっているかを読み取れないと、筆者の主張が浮かび上がりません。濃淡をつけて英文を読み、論理を分析する方法を講義します。要約対策に直結する講座です。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 東大英語入門④~東大の求める物語読解力とは?~ |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 英語の物語文は評論に比べると得点が安定しない人は多いです。物語文にも展開があり、そこで使われるレトリックや心情の変化も問題ではよく問われます。小説に見られる技法に着目しながら、東大英語の物語文の読み方を磨いて行きましょう。英語の基本動詞や使い方にも踏み込むので、英語の真髄が体得できる講義です。 |

||||

|

第Ⅴ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 東大英語入門⑤~東大の求めるリスニング力とは?~ |

|

| 設置会場 | 大阪 |

||||

| 開講時期 | 12月 | ||||

| 学習のねらい | 東大のリスニングに求められるメリハリをつけた聴き方を磨いていく講座です。受講生が興味を持つ最新テーマの講義と討論を題材に、リスニングの総合力を磨きます。音声の解説も音のリエゾン、脱落、さらにはカタマリ感覚の強化まで扱います。1年の総決算で、総合的な英語力を磨く方法もレクチャーします。 |

||||

担当講師 志田 晶先生 |

東大、京大をはじめとする難関大合格へ受講者を導いた数学科トップ講師は、わかりやすさを徹底的に追求する。「数学的な考え方」を身につける授業で、今まで何気なく使っていた公式や解法の一つ一つが、意味を伴った強力な武器となる。共通テスト~東大レベルまで貫かれる本格派の講義は絶大な人気を誇る。全国模試、テキストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力派講師。ストの作成チーフとして活躍した経験を持ち、参考書も数多く執筆する実力講師。 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

第Ⅰ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 論理力をつける(集合の扱い方) |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 3月 | ||||

| 学習のねらい | 論理力は、入試において非常に安定した力を常に発揮し、東大数学突破のカギになります。高1の早い時期から論理的に考える習慣をつけられるよう本講座を利用してください。 |

||||

|

第Ⅱ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 写像と場合の数 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 5・6月 | ||||

| 学習のねらい | 写像の概念を知り、場合の数の本質を学びます。 |

||||

|

第Ⅲ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 整数と合同式 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 7・8月 | ||||

| 学習のねらい | 今回は「整数」についての東大レベルの問題演習を行います。整数分野は、教科書、参考書等でも取り扱い量が少ないので、東大頻出分野の中でも対策の難しい分野の一つです。 |

||||

|

第Ⅳ期講座 |

授業回数 | 60分×2回 | 学習項目 | 1. 図形と方程式と写像 |

|

| 設置会場 | 御茶ノ水 |

||||

| 開講時期 | 11月 | ||||

| 学習のねらい | 今回は、数学Ⅱ「図形と方程式」の東大レベルの問題演習を行います。写像(Ⅱ期で学習した)と軌跡の関係、格子点(整数)の処理の仕方も学びます。どれも考えさせられる問題ばかりですが、腰を据えてじっくりと取り組んでみて下さい。悩んだ分だけの数学力のアップは保証します。 |

||||